みみはコンバスの五つ目の方位にむかう

コンバスの五つ目の方位、つまり「中心」はいまだ誰の口にものぼったことがない、というような意味のことを、ル=グウィンが不思議な短編集の序文で書いているのを最近古本で手に入れた文庫本で読んだ。

この短編集のどこが不思議かというと、最初の短編は、蟻塚で見つかったアカシアの種に書かれた蟻語についての報告書になっている点はまずそのひとつめと言っていいかもしれない(探せばもっとあるだろう)。

さすがにうまいこというなあと思ったのだ。おかげでこの数週間、仕事や通勤時間の合間合間にリフレインしている。

*

紅葉を待ちわびていたと思ったらいつの間にか12月になってしまった。

今年のベストアルバムなんかをまとめていかなくてはならないが、それ以前に準備しながらもアップできていない記事がいくつもあって困ってしまう。

以下、多少さかのぼりつつ(常態になりつつありますが)。

*

11月9日(水)

この日は京都に足を伸ばしました。とりあえず、三条のパララックス・レコードで「コラージュもの」をまとめ買い。

左:Aruturo Parra「Parr(A)cousmarique」、右:Hildegard Westerkamp「Transformations」

両者ともにempreintes DIGITALesというカナダのミュージックコンクレートを主にリリースしているらしき珍しいレーベルのもの。

左のParraは、コロンビア出身のギタリスト/作曲家で、収められている4曲は、それぞれ異なる作曲家が作成したテープ音楽へParraがギター部分を作曲してコラボしたもの。実際の録音でギターを演奏しているのはParraではないけれど、フラメンコのアクセントを濃厚にもった奏法がテープ音楽と一体になっておもしろい音楽になっている。

右のWesterkampは、ドイツ生まれでカナダに移住し、R. Murray Schaferに師事してサウンドスケープの研究に携わってきた女性作曲家らしい。CDには都市環境音やメキシコの砂漠のコオロギの鳴き声、ブルティッシュコロンビアの森林の環境音などと電子音をミックスしたものが収録されている。フィールドレコーディング素材とスタジオでの作業の塩梅がみそだろう。

左:Roger De La Frayssenet「Kitnabudja Town」、右:Hanna Hartman「Ailanthus」

左のRoger De La Frayssenetは、イタリアのミュージックコンクレート作曲家Lionel Marchettiの変名で、アルバムは伯父ともうひとりの人物に捧げられた「音のエッセイ」になっているとのこと。様々な具体音が移り変わっていく様は興味深い。

右のHartmanは、スウェーデンのサウンドアーティストドアの軋む音やラジオ、つぶやきなど神経の行き届いた具体音や音素材のひとつひとつが驚愕の集中力で編みあげられた10分以内の曲が4つ収められたCD。どれもしっかりと「律動」が伝わってくるところが凄いとおもう。

California Ear Unit plays Morton Feldman「For Christian Wolff」

いうまでもなくミュージックコンクレートとかコラージュではない、ジョン・ケージと並ぶアメリカ現代音楽ニューヨークスクールの巨匠モートン・フェルドマンの「○○(敬愛するアーティスト名)のために」シリーズのひとつ。フェルドマンを聴くならこのシリーズからあたるべし、と密かに思っておりますが、これもまたCD3枚にわたる長大なスケールにわたって終始切れ目なく(変化なく 笑)陶然とのっぺりとフェルドマネスクが展開される良曲。ただしこれはフルートとピアノ、チェレスタの三つの楽器のみ。演奏するカリフォルニア・イヤー・ユニットは他にも同じ体裁でフェルドマンの「For Phillip Guston」があって、これを僕は10年以上前に印刷会社で働いているときに聴いてとても気に入っていた。曲構成よりも音像が前景化するのもOKとなったきっかけは間違いなくフェルドマンの美学が貫かれた長い作品によって、だったと思う。また音楽によって絵画(オールオーバーな)するということをやり遂げた作曲家としてフェルドマンは20世紀芸術の申し子だとも思った。そしてやはり「いいかげん機嫌なおしてよ、モーティ」と呼びかけたくなるこのお顔(…わたしだけ?)。

パララックスのお店で、どうみても高校生な感じで男の子がかなりの時間棚をさまよったあげく、意を決して店長に「Harry Pussyってありませんか?」と訊き、店長は丁寧に今は無いけど入荷したら連絡しますよと対応していたのが新鮮で嬉しかった。それにしてもHarry Pussyって、何でキミみたいな若い人が?という新鮮さでもありましたが…。自分のなかでパララックス度の高い出来事でした。

- アーティスト: Harry Pussy

- 出版社/メーカー: Siltbreeze Records

- 発売日: 1996/04/30

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

・・・・

そして、この日のメインイベント

「音楽ライター養成する / しない講座」湯浅学(ゲスト・いしいしんじ)@ガケ書房に。

実は、湯浅学さんの講演というだけで書房に予約して、当日お店の看板をみて、もしかしてライター志望の若い人向けのガチな講座なのか?だとしたら非常に場違い…と慌ててしまったのですが、題名の「する/しない」の「しない」の部分に可能性を見出してエイヤっと扉をあけて入りました。

音楽を聴くこと、音楽について考えること書くことについてあらためて考えてみるゆるいトーク、という趣旨だったということと、湯浅学さんは、自分にとっては未知の音楽を聴いていくことが楽しい、ということを教えてくれた重要な書き手だから、生の声をききたかった、ということがあります。そのひとのレビューなり批評なりを入口として、またガイドとして、知らなかった音楽を聴き始めるという体験が集中してあったのですが、湯浅学さんがまさにそれだった。

はじめて湯浅学さんのレコ評を読んだのが『ミュージックマガジン』だったのか『クロスビート』だったのか、もはやわからないのですが、取り上げられたレコード(CD)で記憶に残っているのは、メイヨ・トンプソンのソロ『Corky's Dept to His Father』やDead CのMichael MorleyのユニットGateのアルバムなどのもの。あと、ミュージックマガジンでの「てなもんやサン・ラ傘」や、突然段ボールの『アイラブラブ』のライナーも忘れることができません。このひとのように書きたい、とある時点で思ったのかもしれない。でも要するにファンなのであるミーハーなのである。

- アーティスト: Mayo Thompson

- 出版社/メーカー: Drag City

- 発売日: 1994/06/20

- メディア: CD

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (10件) を見る

ゲストで聞き手のいしいしんじさんとの相性のいい掛け合いも良くて、音楽が書かせている、音楽の精霊のようなものが喜ぶ、とかジャンルや肩書きの話しへの脱線も面白かった。

いしいさんの、ロバート・フリップにインタビューしたときの「音楽はみんなプログレッシブなのだからあなたの音楽が何故プログレッシブロックと呼ばれているかなどに興味はなく、ところで最近若い奥さんをもらったそうですがどうやって知りあったのですか?」という質問をしたらフリップにいたく気に入られた、というようなお話しは見事過ぎる。丸谷才一の新作小説『持ち重りする薔薇の花』の抜けっぷりへのお二人の絶賛も迫力があった(まだ読んでませんが)。

この日のトークが折に触れて立ち寄ったのが湯浅さんの新刊で初めての評論集『音楽が降りてくる』。

- 作者: 湯浅学

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2011/10/20

- メディア: 単行本

- クリック: 12回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

1970年代になって武満徹のノヴェンバー・ステップスを湯浅さんが初めて聴いたときの事が書かれた「行き場のなかった駄々っ子の里に、つむじ風が吹く」。谷岡ヤスジと山下洋輔の爆風を浴びながら、まったく異なる強度の音楽を体験したときの衝撃が常に充填されつづけているような文章だと思う。

たとえば下に引用するディック・ミネを評するこの言葉などはどうだろう。

ディック・ミネの呼吸法は鼻と口以外の穴も使っているように思える。クネッとひねった腰や揺れる股間にも鼻と口と目があるような自在ぶりは、英語の語尾を柔軟にしなだらせたり巻き取ったりとハ虫類の長い舌を思わせる。男の色気、歌とセクシャリティが一体化することを本人は特別なことだと思っている節の一切ない声。ディック・ミネはジャズ、ハワイアン、哀愁ある歌謡曲と人気歌手のありようの常として幅広く歌い、多くの尊敬を集めたが、ディック・ミネ的歌手は日本にはその後ほとんどいない。セクシャリティを強調したり、ジャズを達者にこなす男はいても、総合的な特異性と高い技術が天然で結びつくことは稀だということだろう。

――湯浅学「ニッポン歌声ヒストリー」『音楽が降りてくる』p.120

随所の単語選択の絶妙さやレトリックの技術はもちろん高い。高いのだけれど濃密でもあるそれらは高速で渦巻いて、たえずある一点の犯しきれない中心をとり囲んでいる。いうまでもなくその中心は音楽であり、そこに向かうリスペクトが読者(僕)を焦がしてしまう。ほんとうに自分はディック・ミネを聴いたことがなかった(ふちがみとふなとが「ダイナ」をカバーしていたことに今頃気づいたテイタラク)が、この文章を読んでYouTubeを漁ったことはいうまでもない。そして、こんなことは湯浅学の音楽批評においてほんの一例にすぎない。

いしいさんも講演の冒頭で仰っていましたが、湯浅学の音楽批評が他のひとの文章と質において異なるのは、ひとえに語り得ないものとしての「音楽」に対するリスペクトが基底として貫かれているからだろう。最後に「こんな講演きくよりも、レコードとかCDを一枚でも多く聴くべき」と仰っていたのはまったく冗談でもなんでもない。と、思いつつ、聞きに来て良かったと思ったのも確かです。

トークのなかで参照されていたのは早川義夫のほかに、伊福辺昭の著作からの引用。音楽の学理的な探求ではなくて観賞の立場から、真摯な調子で音楽から連想をひきはがしていく驚きのテクストになっている。

音楽は、自分の心の中に描いている諸々のイメージを単なる伴奏として取り扱われているに過ぎないのであります。ですから、このような観点からしますと、自分の心に描いたイメージと、その音響とが何らかの点で類似したと考え得た場合、この音楽を理解し得たと思い込むのであります。したがってイメージと音楽が合致しない場合、またはイメージを創り上げ得ない場合は、その音楽を理解しないと思い込むのです。

中略

私たちは、しばしば「この音楽は判らない」という言葉に接しますが、その場合殆どすべての人は、自分の中に、その音楽にぴったり合うような心象を描き得ないという意味のことを訴えるのであります。この心象は、その人によって異なり、哲学、宗教、文学といったものから視覚的なもの、とに角、音楽ならざる一切のものが含まれております。

もし、そうだとするならば、その人たちが音楽を理解し得たと考えた場合は、実は音楽の本来の観賞からは、極めて遠いところにいることになり、理解し得ないと感じた場合、逆説のようではありますが、はじめて真に理解し得る立場に立っていることになるのです。

――伊福辺昭『音楽入門 音楽鑑賞の立場』第二章「音楽と連想」

連想やイメージというのは、自分の狭隘な生活のフレームと言ったっていい。

- 作者: 伊福部昭

- 出版社/メーカー: 全音楽譜出版社

- 発売日: 2003/05/22

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- クリック: 4回

- この商品を含むブログ (14件) を見る

*

15日(火) 吉増剛造映像作品2006−2011『予告する光』

この日は十三の弟七藝術劇場で開催されるこの上映会に。当日は吉増剛造さん本人が上映後にトークショーをする予定だった。早めに劇場についてロビーのソファーで本を読みながら待っていると隣に吉増剛造ご本人が座って関係者のかたがたと談笑しはじめた。いつか詩人の声をNHKの番組で聴いたことがあったけれど、横から聴こえてくる肉声は驚くくらいに優しげな調子だった。吉増剛造氏が近年制作してきた映像作品「GozoCine」については断片的なことしか知らず、今回のまとまった上映会ではすべてのプログラムを観たかったのですが、生憎この日を境に大風邪をひいてしまい結局この日のDプログラムのみに。

Dプログラム〈耳の精霊への責任が生じていた〉6作品/75分

-Strasbourg、いけぶくろ(12分、2007年)

-阿弥陀ヶ池、折口さん――(12分、2007年)

-沼澤地方(朔太郎)から新潟(金時鐘)へ(10分、2010年)

-アメリカ、沼澤地方、……(7分、2011年)

-太古のおもいで――『猫町』(19分、2011年)

-大阪日記――2011.9.10, 9.23-27(15分、2011年)

この日は、特に詩人の金時鐘氏と大阪に所縁づけられた作品が集められていて、観ていて最初の作品から最後ののものまで、モチーフが順番に受け渡されていくような感じがありました。

キセキと名付けられた震えるような残像をもつ作品群は、映像を被写体の表象に時間をあたえる効果よりも、撮影する者自身の瞬間の積み重ね、発話行為に近いベクトルを持つように思えた。

『阿弥陀ヶ池、折口さん――』では、カメラを持った吉増剛造が、折口信夫の俳句

難波寺 阿弥陀が池にゐる亀も 日なた恋しく浮くがかそけさ

を訪ねて阿弥陀ヶ池をおとずれるという、筋といえばそれだけなのだけれど、まさに亀が浮き上がってきたりして「かそけさ」を二重移しにしているようだった。

以下は、上映のあとの吉増氏と金時鐘氏のトークショーを聞きながら、そこででたフレーズや思い浮かんだ単語をiPhoneのメモ機能に打ち込んだもの。自分で読んでみてもよくわからないので誤字(多い…)もそのままにして転記。

映像にとられたのではなく、言葉に取り残されていく瞬間瞬間。 誰も読まない詩のゴロゴロ 光に日記 三月十一日で破綻した現代詩の語彙から吉増は離れて言語の予兆を彷徨っている。 予告する光は震えている。 自分自身の残された超えへの予感が新潟にあった。

凹みの騒ぎ? ことばのやってくる、氾濫源光源震源を辿りつづけること。 とりのこされている言葉。 詩や映像のもとは。

GozoCineは、今も進行形で増え続けている。また今回のようなまとまった上映をしてほしいものです。GozoCineについては、以下の本にもインタビューがあります。

- 作者: 金子遊

- 出版社/メーカー: アーツアンドクラフツ

- 発売日: 2011/04/01

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 20回

- この商品を含むブログ (15件) を見る

もちろん、これまで写真もたくさん撮ってきているから、シャッターを押すことはやっていました。また、テープレコーダーのような小さな妖精的な耳というか、現代の機械文明のもう一枚の鼓膜、そしてカメラというもうひとつの目というものに慣れてきていたから、ビデオカメラを抱きかかえられるような時機が来ていた。ちょうどパナソニックのビデオカメラとも折り合いがついてきていて、それの「軌跡」という残像を引っぱるような機能を使いました。文章でいえば柔らかいスラッシュ「/」やダッシュ「―」を入れるような機能。ああ、これでわかってきた。僕は悪名高い詩人でね。よく詩のなかに感嘆符「!」をつけたり、傍点、括弧、割注など、そういう言語以前の符号をつける人なので、それに似たファンクションがビデオカメラのなかにあることに気づいたのね。

――金子遊 編著『フィルムメーカーズ 個人映画のつくり方』p.212

テープレコーダーを「小さな妖精的な耳」「機械文明のもう一枚の鼓膜」と喩える手つきの自然さ・切実さ・無理のなさが吉増剛造なのだなあ、素晴らしすぎる。

*

大風邪をひいて、旧グッゲンの鈴木昭男さんのライブにいけなくなる。予約して楽しみにしていたのに…。しかしとても海風には耐えられそうもなかったのでした。この酷い症状は数日続く。夜、咳がひどくて呼吸困難になる。パニック症状ってこういうときになるのだろうかと考えたりした。会社でもマスクをしたままでオペレーターの手挙げに対応しようにも咳込んで頭が回らず、風邪を移しそうで面談も出来ず。休めよ、という話しでもある。

もっとも症状がきつい日の帰りの地下鉄で、風邪で立っているのが精一杯な自分を十全な存在と感じている自分に気づく。いつもはなにか読んでなければ時間を無為にすごしていると思ってしまうのだから。とはいえ、かなり倒錯ぎみの境地である…。帰宅してそのまま寝たのは言うまでもなく。

*

23日(水・祭日:勤労感謝の日)

紅葉を求めて瀧の上まで。これはまた別エントリーで。

*

26日(土) 京都でライブ2つ観てから『砂の書』へ。

丹波橋のご自宅を「うたげ」というスペースにしているHさんが主催した『うたのうたげVol.1』。午後1時開演。京阪丹波橋駅を降りて徒歩5分くらいの町屋造りの旅館

『町宿 枩邑(まつむら)』でのライブ。今西玲子さん(箏)×児嶋佐織さん(テルミン)のデュオ。何度かこのおふたりの演奏を聴かせていただていますが、独特のしっとりした町屋の座敷の上で聴くこのとりあわせはこれまでにない印象。「枩邑」さんにとってもこれまでに無い試みとか。Hさんには5月にアメリカ村「afu(会ふ)」でPlays Standardを企画したとき、飲みものフードで助けていただいたのだった。自宅スペースの「うたげ」も今後が楽しみです。

そのあと、京阪に隣接した近鉄丹波橋駅から中京区中堂寺にでかけてエンゲルスガールで、3時から始まっているベルギー帰りの高岡大祐さんと泉邦宏さん。辿りついたら演奏は始まったばかりだったようで、店の奥で立って観ていたら、お店のロフトに上がっていいと言われた。エンゲルスガール初めて泉さんも初めてというはじめてづくし。泉さん、いいな。素っ頓狂な声を出したりするのはたしかにおかしいけれど、それが音楽になっている。

ロフトで聴くと、いつも上を向いているチューバの口から直接音が聴こえるので迫力2倍増し。写真は、高岡さんが泉さんのサックスに空き缶を入れたらそのまま泉さんが空き缶ミュート(管が震えて出すかわいい倍音までコントロール!)で吹き続け、それに合わせるかのように高岡さんも布製カバーでチューバをミュートしはじめたミュートデュオの光景。

エンゲルスガールさんは古本屋なので良い本がいっぱい置いてある。中から、前から欲しかった一冊をみつけて帰り際に購入。

ジョン・リトワイヤーという人が書いた「オーネット・コールマン ジャズを変えた男(原題:Ornette Coleman, The Harmolodic Life)」。邦訳されている唯一のオーネット・コールマン本である(とおもわれます)。この邦訳が出版された1998年、自分は加西市の印刷会社に就職していて、そこの本屋でこの本を手に取りはしたものの読もうとはしなかったことを思い出します。

ジョン・リトワイヤーという人が書いた「オーネット・コールマン ジャズを変えた男(原題:Ornette Coleman, The Harmolodic Life)」。邦訳されている唯一のオーネット・コールマン本である(とおもわれます)。この邦訳が出版された1998年、自分は加西市の印刷会社に就職していて、そこの本屋でこの本を手に取りはしたものの読もうとはしなかったことを思い出します。

プラスチック製のサックスを使用することについてのオーネット自身の回想。

「プラスチックのサックスを使ってみたら、実によかった。ある音を出すと、その息の形まで見える気がする。金属だと、それがない。金属の管のなかでは、息が消えてしまうからだ。プラスチックの管の中は、まるで真空のようだ」

下は、エリック・ドルフィーのオーネットについての回想。

彼のことは、話しに聞いていた。彼の演奏を聴いたあと、本人から感想を尋ねられた。よかったよ、と私は答えた。だれかがあるコードを演奏すると、もう一つ別のコードが重なって聞える、と彼は言った。その意味がよく分かった。私も、同じことを考えていたからだ。

「ハーモロディク」の秘密はこのあたりにあるのかもしれません。

*

エンゲルスガールでのライブ終わりに、はたと気づいて同じ五条通り沿いの古書肆『砂の書』さんにひさしぶりに立ち寄る。5時過ぎていて閉店かなと思ったらちゃんと店長のTさんがいらした。

- 作者: 與那覇潤

- 出版社/メーカー: 文藝春秋

- 発売日: 2011/11/19

- メディア: 単行本

- 購入: 12人 クリック: 193回

- この商品を含むブログ (113件) を見る

アメリカ音楽史 ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで (講談社選書メチエ)

- 作者: 大和田俊之

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2011/04/08

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 8人 クリック: 92回

- この商品を含むブログ (77件) を見る

ドナルド・バーセルミ『帰れ、カリガリ博士』asin:4336024480

以前来店したとき、昔のミュージックマガジンを大量に仕入れて一冊数百円で売っておられたので、その残りがありませんかとおききすると、店の片隅にまだ少し残っていた。「欲しいのがあればさしあげますよ」と言ってくださったので上写真のものを。

サン・ラ表紙のミュージックマガジン1982年10月号。太陽神がMMの表紙に降臨したことがあったとは…!これ家宝にさせていただきます。

内容は、「5回目」を迎える「レゲエ・サンスプラッシュ」を高橋健太郎氏がレビューし、後藤美孝氏と大鷹俊一氏が「い・け・な・いパンク・マジック」と題された対談で東京ロッカーズというか日本インディーズレコードの最初期にあたる「P・A・S・Sレコード」の活動を総括していたり、中村とうよう氏がサラヴァ・レコードについて書いていたりという、個人的にこの時代に対する憧れのようなものを未だに拭えない自分にとってはとても美味しい内容。

また、脇谷浩昭氏のサン・ラについての文章が今読んでもとても正確だと思う。

僕はそこがデューク・エリントンに似ているなと思う。つまり、サン・ラーのそのようなトんだ感覚とエリントンのスウィートネスが同質のものと思えてならないのだ。

サン・ラーがエリントンの多大な影響を受けた数多いミュージシャンの一人であることは多くの人に認められているし、サン・ラー自身エリントンへの敬意を明らかにしている。そして、エリントンの、あの生々しい日常と表裏一体をなす夢を見るようなスウィートネスと同質の感覚を引き継いだものはサン・ラーの他にはほとんどいないのではないだろうか。

サン・ラーの音楽に接する場合、注意しなければならないのは、レコードという問題だ。おそらくサン・ラーにとってレコードは日常の活動の断片的な記録としての意味しかないのではないだろうか。少なくとも自分の音楽をレコードにすることによって新たな意味が生まれるとは思っていないだろうし、そもそも良いレコードを作るための音楽という意識が全くないのだ。彼にとっては、音楽による祭祀とそれを通じてのアーケストラ内とその周辺の黒人たちの生活こそが大切なのだ。

だからサン・ラーのレコードを聞いて一つの「作品」として中途半端な印象を受けるのはある程度仕方がないし、それは大なり小なり共同体に根差した音楽に共通した特色だ。要は聞き手がいかに創造力を働かせるかであり、こういった音楽ほどその空間は広いのだ。

- アーティスト: サン・ラー・アンド・ヒズ・アウター・スペース・アーケストラ

- 出版社/メーカー: Pヴァインレコード

- 発売日: 2003/03/10

- メディア: CD

- 購入: 1人 クリック: 8回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

同号で新譜として広告が出ていたのが「リップリグ&パニック」の1st。当時の評価(中村とうよう氏など)を読むと、「インテリっぽい」「自己満足」と散々。特にマーク・スプリンガーのピアノがフューチャーされた曲に対しては厳しい。しかし、大学の頃に編集盤CDで聴いたRRPは自分にとってはとても自由な音楽だった。

そしてJRで帰阪。阪急・京阪・近鉄・JRと、阪神以外の電車を制覇した一日でもありました。

*

11月30日(水) ボイラーズ(高岡大祐、ワタンベ)@北堀江Futuro

27日の我楽茶堂でのジャズシリーズを予約するのを忘れていて行けなかったので、この日ばかりは、と会社終わりに駆けつける。

一部は、ワタンベさん、高岡さんの順にソロで展開。ワタンベさんは最小の音からしなやかなビートまで吹きぬけるような演奏。僕はヘン・ベニンクとおんなじくらいにワタンベさんの演奏が好きだ。高岡さんのソロは、語弊があるのを覚悟で書くと、「通常」のチューバの音を出すことを恥ずかしがっているかのような演奏(躊躇、と書きそうになったけれどそれではニュアンスが違うので恥ずかしかっていると書いた)。それどころか、か細い一音を出すのも細心の注意で吹かれて連なっていく感じ。ただしもちろんそれらは奇妙さを衒うためとは真逆のもので、ただ「音」の立ち現われに向かいあっていく作業としての演奏。

高岡さんが、リードを通さずに吹きこむ音が金管を震わせて起こる倍音を聴かせるようにチューバの口を観客に向けたとき、上のほうに引用したオーネット・コールマンの言葉に、金属の管だと「ある音を出すと、その息の形まで見える」ような感覚がないと言っていたけれど、それは誤りでもあり得るのだと、たしかに思った。

このふたりのソロが合流してデュオのボイラーズ。

単純に足したものではなくてボイラーズのケミカルがあるのは当然。以前本町ヌオーでの「キリヒト」などとの対バン時の半アンプリファイド時の疾風怒涛ではなく、一部のソロでもあったようにVoiceの細やかな拡張が、基本法だった。後半、ワタンベさんが定型なビートでヒートアップしようとしたように聴こえたときがあったが、高岡さんはそれに乗るかのようにして乗らず、もっと微細な音、声を拡張し変調させる器官としてチューバがあるようなやり方にシフトして、それにワタンベさんも合わせるかのようにして、過疎的な、しかし切実さは濃縮されるような不定形な律動に移った瞬間があった。歌、なのだ。ボイラーズは、デュオによるかけがえのない歌。

「コンバスの五つ目の方位、つまり中心にはいまだ誰も向かったことがない」という冒頭のル=グウィンのフレーズ。頭に残って仕方がないままにこの日のライブに向かった。しかしライブの後思ったのは少なくともボイラーズは「そこ」に向かっている、ということだった。音が・歌がうまれる「そこ」に。中心に。ボイラーズの演奏を聴くということは、二人の演奏者が深く対話に入り込んでいく時間に、自分の耳を浸食させて飛び込んでいくことであって、心にたしかに楽しい律動を際立たせてくれる体験でもある。つまり、かけがえのないデュオということなのです。

*

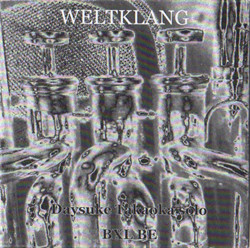

高岡大祐『WeltKlang』

ベルギーで今年録音されたばかりの高岡さんの最新CD-R。これはチューバソロ、とカテゴライズするのは間違い。ひとりの全身音楽家のソロ作、です。息吹き抜ける管としての金管。共鳴する微細な倍音。音程を探る指がピストン弁をノックする音。それらすべてがひとしくコントロールされたアンプリペアドな音楽。結果として、もっとも注意深く神経が張り巡らされたテクノの同質の音楽になっている。

*

冒頭のル=グウィンの文章の原文はこうである。

「風のバラ」、つまり羅針盤が示す四つの方位、東西南北は、いまだだれの口にものぼったことがない五つ目の方位、ちまり中心、コンパス面(ローズ)の花冠へと収斂するかと思えば、そこから発して四方向に拡散していく。

――アーシュラ・K・ル=グウィン『コンパス・ローズ』