Best in the Rest 2011年のまとめ 本・映画など編

今年の読書に関して総論してみると、音楽関係の本については一本筋の通った読み進み(読み漁り)ができたように思います。

ヒップホップ関連の入門本がどれもクオリティが高く、『HOMEMADE MUSIC』の個人を起点とする立場から、『ヒップホップ・ジェネレーション』での歴史、中村とうよう氏や『Glocal Beat』、タイラー・コーエン『創造的破壊』で現在の情景にリンクされ、クリストファー・スモールの『ミュージッキング』の序文がトドメとして、音楽を「場」から切り離さない(「場」から自由になれない、という事ではなく)という見方が音楽関連の思考のひとつの潮流でもあるし、演奏や音源の作成、聴取や受容といった音楽の姿なのだとあらためて認識できた。

反対に、文学関連は読み進めるのが困難な気がしたことが何度もあった。これは自分だけでなく日本中のムードでもあったのではないかと思うのだけれど・・・どうなのだろう。震災・原発関連の読書はやはり増えたけれど、人並み以下の量である認識はもっている。

* *

●音楽にかんする本

江森丈晃『宅録D.I.Y.ミュージック・ディスクガイド HOMEMADE MUSIC (P‐Vine BOOKs)』

宅録~D.I.Y.ミュージック・ディスクガイド HOMEMADE MUSIC (P‐Vine BOOKs)

- 作者: 江森丈晃

- 出版社/メーカー: スペースシャワーネットワーク

- 発売日: 2011/03/03

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 43回

- この商品を含むブログ (10件) を見る

ここに、佐々木中『この日々を歌い交わす』の宇多丸対談の興奮があったため、一気まとめ聴きの必要を感じた、というのが原因だと思う。

佐々木中『この日々を歌い交わす』

- 作者: 佐々木中

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2011/06/21

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 13回

- この商品を含むブログ (11件) を見る

考えてみれば自分が初めて行ったライブは高校生1年ときの「レプリカント・ウォーク」を出した頃のフリクションだった(Reckは無礼な若い客に中指立てていた)。ということはそのときまでにピストルズやNYパンクやイギー・ポップやヴェルヴェット・アンダーグラウンド(やドアーズ)と並行して東京ロッカーズ周辺に辿りついて「軋轢」は聴いていたんだろうと思う。そのあたりを聴きだしたのも、1960年代からさかのぼり聴き始めたのと、堆積したコンテンツの分厚さという意味ではヒップホップも似ていたのかもしれない。クール・ハークの最初のブロック・パーティーは1970年代前半あたりまでさかのぼれるようだし。こういう遡る「勉強聴き」というのはそのころからの習い性になっていて、今年はついに「一生ちゃんと聴かないと自分内宣言をしていた」に等しいヒップホップを今更まとめ聴きし始めたわけです。

![中村とうようアンソロジー 2011年 10月号 [雑誌] 中村とうようアンソロジー 2011年 10月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Fn5o39PdL._SL160_.jpg)

- 作者: 中村とうよう

- 出版社/メーカー: ミュージックマガジン

- 発売日: 2011/09/17

- メディア: 雑誌

- クリック: 3回

- この商品を含むブログ (4件) を見る

忘れられた過去の音楽を見つけ出して眺め、味わうのは、未来と初めて出会うのと同じことだ。時間の経過とは関係なくフレッシュな感銘を与えてくれる音楽こそ、“新しい”音楽であり、それが自分にとっての未来なのだ。

もちろん、この段落にいたるまでに費やされている文脈を離れてここだけ引用しているので、とうよう氏の言いたいことが半分も伝わらない恐れがあって、それをわかってここに抜き出させて頂いています。

2009年ならまだミュージックマガジンを購入していたはずだが、この文章が掲載されたときに読んだかどうかは憶えていない。それでも、いまの自分がこのフレーズに反応してしまっていることは自分にとってはとても大事なこと。

そういうことで、今年ヒップホップを掘り返し聴きしたので、特にチャックDとの対談が目玉でもありました。クロスレビューでパブリックエナミーの新譜にことごとく0点をつけ、形骸化産業化を指弾していたとうよう氏とチャックDの対談がどんな修羅場になっているのかと思って読んでみると、「おっさんが若い人間の音楽についてとやかくいうな」というチャックDのはじめの反応以外はまったくふたりとも論理的で、互いのいうことをきき、かつ自分の意見を忌憚なく述べる、他者の発言に耳を貸すからこそ、自分の異言も資格と価値を持つ、という対談の見本のようなものになっていた。

チャックDの発言に関しても、テープからテクストに起こした中村とうよう氏のバイアスがかかっているようにはほとんど感じられず、さすがにこの人はやっぱり凄い人だったのだなあと、あらためて思ったのだった。たとえ最後にチャックDの態度を褒めたあとに、フクウェ・ザウォゼのライブを観て「これを観たらわかったくれるかも」と名残り惜しく書くやりかたに老練な書き手としての巧みさを感じるにしても。

それにしても、とうよう氏がマガジンでクロスレビューを書いておられた当時は、自分にとっては、とうよう氏が紹介するワールド・ミュージックは自分にはハードコア過ぎた。素朴で食い足りないもっとロックやダンスミュージックとのハイブリッドがほしい、とも感じていたとおもう。じっさい当時ハイブリッドなものというのは今聴くと逆に時代の刻印を受けていて微妙な味わいなのですが。もちろん、こちらの耳が仕上がっていかなかったのだ、ということに尽きると思う。

音楽を聴くことも、あるいは「その音楽の良さをわかる」と言い換える得ることも、言語の習得とかなり似たものであると思う。母国語の違いに関わらず、いちど聴けばすぐに誰でもわかる音楽、メロディー、リズムというのは、「良さ」がわかるのとは別の事柄だ。「良さ」というのは、良くも悪くも、聴くものの人生を削った結果である、とも書いてみたくなる。

言葉足らずな僕の考えを、見事にこの文章は表現してくれている。

ジェフ・チャン『ヒップホップ・ジェネレーション』

ヒップホップ・ジェネレーション 「スタイル」で世界を変えた若者たちの物語

- 作者: ジェフ・チャン,押野素子

- 出版社/メーカー: リットーミュージック

- 発売日: 2007/12/25

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 3人 クリック: 212回

- この商品を含むブログ (30件) を見る

- 作者: ダースレイダー

- 出版社/メーカー: シンコーミュージック

- 発売日: 2010/11/15

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 16回

- この商品を含むブログを見る

長谷川町蔵, 大和田俊之『文化系のためのヒップホップ入門』

- 作者: 長谷川町蔵,大和田俊之

- 出版社/メーカー: アルテスパブリッシング

- 発売日: 2011/10/07

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 9人 クリック: 121回

- この商品を含むブログ (76件) を見る

80年代〜90年代にかけてヒップホップに自分が抵抗を感じていたのは、とても形式化されている音楽だということで、それは、とうよう氏がクロスレビューでヒップホップをぼろ糞にこきおろしていたことと、質的にはまったく問題にもならないが、気分的には同じことだったのではないかと思う。そのあたりの気分もフォローして、理解させてくれるのはこの本。下の『LEGENDオブ日本語ラップ伝説』の巻末対談で宇多丸氏も称賛しているように、あえて門外漢にヒップホップの伝わりにくいことがある前提でつくられているのがわかり、自分にとっては上記『ヒップホップジェネレーション』の補強になるところ大でした。

「文化系」の名に恥じず、『ミュージッキング』についても触れている。

個の表現・芸術であるよりは、共通の「場」でのコンベディション、ゲームであること。そういった状況の構造が、ループという構造から音楽を規定してもいること。

サイプレス上野、東京ブロンクス『LEGENDオブ日本語ラップ伝説』

- 作者: サイプレス上野,東京ブロンクス

- 出版社/メーカー: リットーミュージック

- 発売日: 2011/12/22

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 1人 クリック: 9回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

クリストファー・スモール『ミュージッキング』

- 作者: クリストファースモール,Christopher Small,野澤豊一,西島千尋

- 出版社/メーカー: 水声社

- 発売日: 2011/07

- メディア: 単行本

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: Ltd. GruntStyleCo.

- 出版社/メーカー: Grunt Style

- 発売日: 2011/10/31

- メディア: 雑誌

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

昔と比べて、今は楽器を弾く割合が多くなったが、それでもいつまでもサンプリングは続けるつもりだ。サンプリングされたサウンドの純粋さが好きなんだよ。最近(2004年当時)は、そういうサウンドを作るヤツはほとんどいない。そういう観点においては、ヒップホップ・ゲームの中に俺の右に出る者はいないだろう。

サンプリング・サウンドを「純粋」と言うプレミア。思いもよらなかった。もっとも脂ののっていた92年〜96年くらいのGangstarrやDJプレミアの音楽を聴いていく手がかりになった。

一緒に曲を作ろうとするなら、俺はそいつをとことん試す。グラミー賞を狙っているようなヤツは俺に電話するな。ラジオのヒット曲が欲しいヤツも俺に電話するな。もしストリートな曲が作りたいなら、電話くれ。ストリートこそがヒップホップが誕生した場所であり、それは音楽を通してレペゼンされるべき重要な要素だ。

ECD『何にもしないで生きていらんねぇ』

- 作者: ECD

- 出版社/メーカー: 本の雑誌社

- 発売日: 2011/03/17

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- クリック: 18回

- この商品を含むブログ (13件) を見る

- 作者: ECD

- 出版社/メーカー: メディア総合研究所

- 発売日: 2007/11/22

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 27回

- この商品を含むブログ (22件) を見る

**

その昔、ピーター・ガブリエルの「リアルワールド」から、フクウェ・ザウォセのアルバムがリリースされたとき、中村とうよう氏が激しい怒りを顕わにしていた。「ワールド・ミュージック」という言葉は、どこかの時点で、拭い難く資本による簒奪のイメージを表象してしまうようになってしまった(のだろうか?)。ただ、今世界各地の音楽を好んで聴くリスナーたちには、そんな素振りは感じられない。とてもカジュアルなのだ。

これはいったいどういうことなのか。少なくとも以下の2冊は、上記の答えとはならなくとも、見取り図とはなるように思える。

大石始、吉本秀純『Glokal Beats』

- 作者: 大石始,吉本秀純

- 出版社/メーカー: 音楽出版社

- 発売日: 2011/03/31

- メディア: 単行本

- クリック: 9回

- この商品を含むブログ (4件) を見る

かなり乱暴に書くと、グローバルな視線で各地域(民族、ネイション)間の差異を味わうのが「ワールドミュージック」的だったとすれば、ひとつのローカルシーンが同時多発的にグローバルで最新のビートをたたき出してさんざめいている状況をひとつひとつ注視するのが本書の真摯かつ正当な態度だといえるかもしれない。

本書でのインタビューで、クァンティックは、一番興味があるのは「言語」だと断言しているのはとても正当なことだと思える。

(データのやりとりで)東京でカントリーのレコードを作ることだってできる時代だし、それはそれで面白いと思っている。でも、僕が個人的に関心があるのは“言語”なんだ。もちろん自分の国で他の国の言語を学ぶこともできるけど、正確なアクセントを発音するのって難しいよね?音楽もそれと同じさ。イギリス人に僕の音楽を演奏させることもできるけど、そうすると音楽のアクセントやクオリティが全然違うものになってしまう。だから僕は、パナマやコロンビアのミュージシャンと一緒に音楽を作るんだ。

――『Glocal Beats』p.114

『GLOCAL BEATS』が面白いのは、いっけんグローバル化の被害者(といっていいのかどうか)そのものであるような音楽現象を、そうではない、かつてないほどローカルなものであり、尚且つ、それが世界で同時多発的であるという現在に目を向けさせてくれる点なのだと思う。かつての、グローバリゼーションの被害者たちは、そのオリジナリティ、文化的可塑性において、もはやグローバル企業の与えることができる選択肢を大幅に超えてしまっている。

多焦点/多中心な音楽の現在がどのように動いているのか。こういう「ポスト・ジャンル」な世界のシーンの見取り図を得るのに、タイラー・コーエンの『創造的破壊』の前半の数章は極めて有効であるように思える。

タイラー・コーエン『創造的破壊――グローバル文化経済学とコンテンツ産業』

- 作者: タイラー・コーエン,田中秀臣,浜野志保

- 出版社/メーカー: 作品社

- 発売日: 2011/05/27

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 55回

- この商品を含むブログ (28件) を見る

社会には様々な種類の多様性が現れている以上、多様性を単一の概念として語ることは誤りである。たとえば、社会の内部の多様性は、その社会における選択肢の多さを示すものである。だが、反グローバリゼーション論者の多くは、複数の社会の間の多様性ばかりに目を向ける。この概念はそれぞれの社会が同じ選択肢を持っているかどうか、ある社会と他の社会が似通いつつあるかどうか、という点を示すものである。

この二つの多様性は、反比例することが多い。新しい芸術作品がある社会から別の社会へと輸出されると、社会内部での多様性は高まる(消費者の選択肢が増える)が、二つの社会の間の多様性は低下する(二つの社会は以前よりも似たものになる)。問題なのは多様性の度合いではなく、グローバリゼーションによってどのような多様性がもたらされるか、ということである。異文化間交易を通じて、社会内部での多様性は高まるが、その一方で、複数の社会の間の多様性は低下する。

――タイラー・コーエン『創造的破壊』p.28

グローバリゼーションがこの二つの多様性の局面に働きかけることにより、結果として音楽の多様性は減少するが、ひとつの社会のなかでの音楽多様性は増大しているとするのが、タイラー・コーエンの見方だといえるかもしれない。しかしここで誰もが思う通り、事はそれほど簡単なことでもない。

まず、「ワールドミュージック」のカタログ的側面というのが、異なる社会間の多様性に立脚して、その社会内部の多様性までには目が(耳が)届いていなかったということはある。社会間の多様性がどんな意味で差異が小さくなっているかは別の議論だが、コーエンの見方に従うなら、「GLOCAL BEATS」で紹介されている音楽たちは、この地域内での多様性の顕現だと考えることができるのかもしれない。

コーエンは「エートス」という用語を「ある文化に特有の感じや特色」と定義して導入し、ミネルヴァのフクロウを引き合いに出して説明をしてもいる。単一の文化のエートスというものは実は存在せず、エートスは他者性の網の目を基盤として立ちあがる。

コーエンに従えば、意図しようがしまいが結果として出てしまう文化的資質がエートスである、ということになる。上記のクァンティックの言うところの言語のイントネーションとも通じあうかもしれない。※「エートス」は基本的にはアリストテレス的な意味ではなくウェーバーの社会学的な意味合いを引き継いでいる。

コーエンは、「社会内部での多様性」と「社会間の多様性」のどちらを採るのかについて、つまるところ現実の生の姿としての世界市民主義は目に見えないものとして稼働するしかないものとして結論付ける。つまるところ生成する過程を生きるしかないということである。しかもそれはほっておけばすぐにでも保護主義的な動脈硬化を起こすし、そうでなければ単なる差異蒐集に堕する。だけれどもジェットコースターに乗った人間がジェットコースターのデザインが気に入らないといっても有効ではないし降りられるわけでもないし、第一楽しくもない。ただ自分がジェットコースターに乗っていることを忘れるわけにはいかない、ということである。

音楽のグローカルな状況というのは、おそらく、例えば「グローカル化」といった表現が適さないように感じている。何か大きな「音楽」という全体があって、その像が変質するわけではないから。

そうではなくて、かつて本来そうであったように、さまざまな国のイントネーションがそれぞれの中心としてクローズアップされていること、及びその認識がグロ―カルな状況、ということだろう。

それは、前世紀八十年代からはじまった日本におけるような文化の情報化、カタログ消費的な聴き方でもない。どのイントネーションもそれ自体の中でおとなしく納まっているわけではなく相互に浸透しているのだから不可能だ。

それは、うまくは言えないのだけれど、粉々になった耳を音楽という糊でつなげていくうちに、確か以前は自分のものではなかった部分が混入したあたらしい耳を得るような体験に、僕らを導いているのだと思う。

横井一江『アヴァンギャルド・ジャズ』

- 作者: 横井一江

- 出版社/メーカー: 未知谷

- 発売日: 2011/05

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (4件) を見る

ヨーロッパに挿木されたジャズが、「即興音楽」だとか「ヨーロピアンフリーミュージック」と呼ばれるほどに、独自の言語をもった音楽になっていくのは、本書を読むと、ジャズが最もエキサイティングな音楽だった時代に楽器を手に取って、オーネット・コールマンやセシル・テイラーやアルバート・アイラーの音楽や「ジャズの十月革命」等のムーブメントに鼓舞されて独自の道を歩みはじめた若者たちの自然な流れであった、などの歴史的な描写は前半の数章で割とあっさりと済まされる。

本書のおもしろさは、そういったお勉強対象としてのヨーロピアン・フリーではなく、リアルな音楽家たちの多様な活動を生々しく記述している点。

多様性の中にもお国柄のようなものがあって、たとえばイギリスは内向的な集産主義者(デレク・ベイリー、エヴァン・パーカー、AMM、そしてジョン・ブッチャー)、ドイツは最もアメリカのフリージャズのエモーショナルなパワープレイを引き継いでいて(ペーター・ブロッツマン等)、オランダはアナーキスト、ひょうきん者や皮肉屋といった無骨な個人主義者やトリックスター(ミシャ・メンゲルベルク、ハン・ベニンク、ヴィレム・ブロイカー)、といったような説明が紹介されているところなど、少しでもフリーミュージックの密林に迷い込んだ者ならなるほどと思えるところではないのかと。

フリーミュージックは、演奏者それぞれが自分の音楽的な語彙を作り出していった/いきつつあることがもちろん知的興奮を呼び起こす音楽だといえるけれど、さらにハッとさせられたのは、例えば著者が、高瀬サキの章で、多和田 葉子の『エクソフォニー 母語の外へ出る』を引用しながら触れているように、即興演奏者それぞれが自分の母国語を持ったネイションのようなものであり、そのデュオ演奏はさしずめ自分自身の母語を超えつつ音楽をつくるような営みである、というところは独自の高まりを感じるところだった。

- 作者: 多和田葉子

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2003/08/21

- メディア: 単行本

- 購入: 5人 クリック: 32回

- この商品を含むブログ (62件) を見る

音楽の母語の外に出る、というエートス。

ジョン・リトワイヤー『オーネット・コールマン ジャズを変えた男』

年末にオーネットのアルバムをまとめて聴き返すことになりました。

デイヴィッド・コープ『現代音楽キーワード辞典』

- 作者: デイヴィッド・コープ,石田一志,三橋圭介,瀬尾史穂

- 出版社/メーカー: 春秋社

- 発売日: 2011/09/26

- メディア: 単行本

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

映像から音をけずる 武満徹

- 作者: 武満徹

- 出版社/メーカー: 清流出版

- 発売日: 2010/09/02

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 2回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

読みながら、武満徹の若かりし頃を描いた映画の一場面を夢想したりした。終戦後無名時代からの出だし。ピアノを持たない武満がピアノの音が聴こえてきたらそこでピアノを弾かせてもらっていたというエピソードがある。ピアノを何度か貸していた家で武満を待つ夫妻。今日は来ない。来客が誰を待っているのかと訊く。夫妻は若く貧しい作曲家志望の青年の話をする…。時間と場所が跳び、そのかつての青年は今やNYで「ノーヴェンバー・ステップス」の初演にとりかかろうとしている…。

近藤譲三冊『耳の思考』、『音楽の種子』、『音楽の零度』

ある古書肆さんがTwitter経由で売りに出しておられる発見して在庫確認・注文するも、一週間は店舗売りが優先(当然ですね)ということで割とハラハラして待っていた3冊。どれも現代音楽作曲家・近藤譲の80年代の著書。

『耳の思考』は現代音楽の歴史を綴ったもので、マイケル・ナイマンの『実験音楽』などが類書になるかもしれない。「音楽の実践」という文章のなかで、スティーヴ・ライヒが自分のアンサンブルの運営の話しを延々として盛んに他人にも自分のアンサンブルを持つようにすすめるといった話からして興味深い。

『音楽の種子』は朝日出版社のエピステーメー叢書で、より近藤譲氏の音楽創造にひきつけた文章、武満徹、モートン・フェルドマン、テリー・ライリー、チャールズ・アイヴス、サティ、ケージ、シュトックハウゼン、即興、ポーリン・オリヴェロス、リュック・フェラ−リについてのエッセイを含んでいる。

『音楽の零度』は編訳者となってジョン・ケージの既出の文章を集めたもの。

特にレイノルズとの対談のなかでヴィブラフォンについて激しく否定的な感情を表明しているところが面白い。

ケージ:音それ自体という点でいえば、私が意識している唯一の問題は…私にとって。それは未だにヴィブラフォンです。それとは折り合いがついていないのです。モートン・フェルドマンの或る曲についてのことですが、彼は、彼がその曲で行ったことが大変気に入っていたので、私に、それが私のヴィブラフォンへの気持ちを変えたのではないか、と尋ねました。しかし、彼のその曲を聴くことから私を遠去けたものは、正にそのヴィブラフォンだったのです。

レイノルズ:あなたは、嫌いな音と折り合いをつける手段として、その音を使ってみる、という考えを述べておられましたが…

ケージ:…しかし、私はまったくヴィブラフォンのための曲を書く気にならないのです!

レイノルズ:多分それは、チャンス・オペレーションや不確定的な組み合わせによる変成によって、何が達成され得るか、ということについてあなたが感じておられることに関係しているでしょう。そして、こう言ってしまうには躊躇いがあるのですが、あなたは多分、以前ほどには、「それ自体で表現的な」ものたちに熱心でなくなってきたのではないか、と私は思うのです。

ケージ:あなたが何を尋ねていらっしゃるのかまだ判りませんが…私は今でも、ものがそれ自体であってほしいと思っています。

(中略)

あなたの質問に戻りましょう。ものが只美しい、ということは決してないのであって、私たちが簡単に受け入れてしまっているものの内奥には、私たちが受け入れ難いものが必ず存在している、そのことを私は非常に長い間実感してきました。そしてこのような考えを、私は禅を学ぶ以前ですらもっていました。ですから、私がピアノをプリペアしたとき、私は故意に、心地好くない音を付け加えたわけです。というのは、私は、オルガンという楽器を耳にとって大変魅惑的なものにしているものが、常に音と共に鳴っている補助的な雑音なのだ、ということを知っていたからです。音を魅惑的なものにするそうした補助的な雑音が、ヴィブラフォンにはまったく欠けているのです。

レイノルズのツッコミは全く見事ですが、それに続くケージの駄々っ子のような反応はおもしろい。ただし最後にはノイズの音楽家らしい意見を述べているところがケージらしい。

さそうあきら『ミュジコフィリア』1巻・2巻

- 作者: さそうあきら

- 出版社/メーカー: 双葉社

- 発売日: 2011/07/28

- メディア: コミック

- クリック: 17回

- この商品を含むブログ (22件) を見る

- 作者: さそうあきら

- 出版社/メーカー: 双葉社

- 発売日: 2011/11/28

- メディア: コミック

- 購入: 1人 クリック: 6回

- この商品を含むブログ (7件) を見る

湯浅学『音楽が降りてくる』

- 作者: 湯浅学

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2011/10/20

- メディア: 単行本

- クリック: 12回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

* * *

●その他の本

『キャッシュ・フォー・ワーク』

キャッシュ・フォー・ワーク――震災復興の新しいしくみ (岩波ブックレット)

- 作者: 永松伸吾

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2011/09/08

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- クリック: 3回

- この商品を含むブログ (10件) を見る

『原発をどうするかみんなで決める』

「みんなで決めよう大阪市「原発」市民投票」はこちら→http://kokumintohyo.com/branch/

http://kokumintohyo.com/osaka/

宮地尚子『震災トラウマと復興ストレス』

- 作者: 宮地尚子

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2011/08/11

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 1人 クリック: 45回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

- 作者: 宮地尚子

- 出版社/メーカー: みすず書房

- 発売日: 2007/12/20

- メディア: 単行本

- 購入: 5人 クリック: 96回

- この商品を含むブログ (28件) を見る

本冊子は、その『環状島』モデルを、今般の震災にも適用しようとしたもので、岩波ブックレットという体裁上、前書よりはるかに優しい文体で短く章分けしたかたちで書かれている。

犠牲者を内海に、被災者を内斜面に置いて、外海に位置する被災地から物理的に遠い者の「無傷だったことの傷」や「メディア被災」についても言及がある。「温度差」と言ってしまうところがここでは「水位」となる。震災直後の日本全体の状況は極めて「水位」が低く過共感といえるような状況だったが、次第に利害の対立や無関心が「水位」を上げることになり、環状島の内側からの声が届きにくくなる。

日本列島がすっぽりとひとつの環状島になった3月以降、当然このような本が書かれるべきだったが、この環状島の複雑さは現在進行形であることは言うまでもなく、その困難さに耐えながらの一書になっていると感じた。

日本そのものがひとつの環状島と考えることにも罠がある。

巨大な一つの島から、二つの大きな島へ、それからたくさんの島へ。いつまでも残る痛みと、薄れてゆく痛み。時間の流れで強まっていく記憶と、弱まっていく記憶。傷つきの内容ごとに島が分かれ、支援者もそれぞれに分かれていきます。

巨大な一つの環状島というイメージ自体、あやういものでありました。「がんばろう!日本」というかけ声に、戦争時の「挙国一致」と同じ暗い影を感じた人は少なくありません。そこからもれるもの、一つの島影がみえなくさせていたものにこれから光が当たる可能性もあります。いろんな島影を想定してみることは悪いことではありません。ただ、それぞれがどれほどの支援者を持ち続けられるのか、メディアや社会の関心を引きつけ続けられるのかを考えると、必ずしも楽観視はできません。

――宮地尚子『震災トラウマと復興ストレス』p.54「変わりゆく島影」

災害ユートピア――なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)

- 作者: レベッカ・ソルニット,高月園子

- 出版社/メーカー: 亜紀書房

- 発売日: 2010/12/17

- メディア: 単行本

- 購入: 9人 クリック: 195回

- この商品を含むブログ (61件) を見る

首都圏では「災害ユートピア」を経験しにくいこともストレスと関係しているかもしれません。「災害ユートピア」とは災害後、人々が助け合いの精神を発揮し、つながり感がめばえ、人間のよさを感じあえるような状況です。首都圏でも、一部では赤の他人が声を掛け合ったり、ものを譲り合ったり、宿泊場所の提供がなされたりしました。そういう経験をした人は、大変な状況でも温かい気持ちになり、その後も人を信じたり、社会に希望をもちやすくなります。けれども、買い占めなど人間の利己的な部分をみせつけられると、社会への信頼感が下がります。

――宮地尚子『震災トラウマと復興ストレス』p.44「薄弱な「災害ユートピア」」

前島幹雄『フクシマ/ヒロシマランニング―老俳優の見た東日本大震災被災地』

フクシマ/ヒロシマランニング―老俳優の見た東日本大震災被災地

- 作者: 前島幹雄

- 出版社/メーカー: 彩流社

- 発売日: 2011/06

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (2件) を見る

草野心平『定本 蛙』

- 作者: 草野心平

- 出版社/メーカー: 日本図書センター

- 発売日: 2000/03/25

- メディア: 単行本

- クリック: 5回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

円城塔『これはペンです』

- 作者: 円城塔

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2011/09/30

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 106回

- この商品を含むブログ (68件) を見る

http://d.hatena.ne.jp/nomrakenta/archive

四方田犬彦『月島物語ふたたび』

- 作者: 四方田犬彦

- 出版社/メーカー: 工作舎

- 発売日: 2007/01/20

- メディア: 単行本

- 購入: 2人 クリック: 11回

- この商品を含むブログ (43件) を見る

平出隆『猫の客』

- 作者: 平出隆

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2009/05/30

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 11回

- この商品を含むブログ (29件) を見る

- 作者: 大江健三郎

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2010/10/28

- メディア: 文庫

- 購入: 2人 クリック: 18回

- この商品を含むブログ (12件) を見る

ジャン・ジュネ『公然たる敵』、『恋する虜』

昨年暮れの『女中たち/バルコン』の岩波文庫での登場からのJ・ジュネ関係の書籍の充実は奇妙なほど。

- 作者: ジャン・ジュネ,鵜飼哲,海老坂武

- 出版社/メーカー: 人文書院

- 発売日: 1994/03/15

- メディア: 単行本

- クリック: 49回

- この商品を含むブログ (17件) を見る

行間を読みとるだけなら技術は水平的で穏やかだが、言葉のあいだを読みとるともなると垂直的で険しい。パレスチナ人たちのかたわらで―彼らとともにではなく―過ごした時間の現実が、もしもどこかに留まるとするなら、うまくは言えないが、この現実を語り伝えようとする一つ一つの言葉のあいだに保たれ続けるだろう。

(中略)

パレスチナでは他の場所以上に、女たちが男たちにくらべて長所を一つ多く持っているように思われた。どの男も皆、同じように、真面目で、勇敢で、他人に対して気を配っていたが、こうした長所自体によって限界があった。女たちの方はもとより基地に入ることを許されていなかったが、キャンプの仕事に責任を負っていて、皆、男たちの長所にさらに一つの次元をプラスして持っていた。それは途方もない笑いを暗に含んでいるようだった。ある神父を守るために彼女らは一芝居うったことがあるが、男だったならうまくやる自信が持てなかっただろう。ハーレムはおそらく、男よりもむしろ女によって考えだされたのだ。

――ジャン・ジュネ『恋する虜』p.7-8

鈴木志郎康『結局、極私的ラディカリズムなんだ』

個人映画に関する文章がまとめられていて有難い。鈴木志郎康という表現者の「言葉」が、詩的言語と映像言語のふたつの領域で極私の輪郭を鮮明にさせてきたのだということがよくわかる内容になっている。

数年前に鈴木さんご本人から作品のDVDをお借りして主要な作品を通して観た経験は、他に代わるものがない体験だった(今は一部Vimeoで簡単に見ることができる)。鈴木さんの映画の中でも自己言及そのものを主題にしてような作品(日間、カメラに向かってその日あったことなどの心境を独白する)『15日間』の全スクリプトの書きだしまであるのは凄い。

http://d.hatena.ne.jp/nomrakenta/20090906/1252227050

金子遊 『フィルムメーカーズ』

- 作者: 金子遊

- 出版社/メーカー: アーツアンドクラフツ

- 発売日: 2011/04/01

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 20回

- この商品を含むブログ (15件) を見る

詩誌『それじゃ水晶狂いだ!』(創刊号)

小笠原鳥類さんから創刊されたばかりの詩誌を一冊送っていただく。伊藤浩子・海埜今日子・榎本櫻湖・小笠原鳥類・杉本徹・野村喜和夫・広瀬大志・望月遊馬」の各氏が同人になっている様子。誌名は渋沢孝輔の詩集から採っている様子。

鳥類さんの作品『オーケストラ消滅と爬虫類に関わる事件』はもはや独特の手法の小説であるかのように、シャーロック・ホームズ譚と恐竜とオーケストラの話、そして書き手である詩人の言葉のようなものが通常の脈絡に囚われずジャクスタポーズとパンニングを進行原理として語られていく(ような気がする)。

博物館、動物図鑑、SF映画やオーケストラ的な言葉選びは変わっていないのだけれど、デビュー詩集『素晴らしい海岸生物の観察』の頃から少し雰囲気が変わってきた。なんというか、こちらが慣れてきたのかもしれないのだけれど、一読すると跳ねたようなフレーズとフレーズのあいだにいろんな意味の繋がりがある、というのは『素晴らしい海岸生物の観察』も実は同じだけれど、熟練の度合いが上がってきたような…。

木村大治『括弧の意味論』

- 作者: 木村大治

- 出版社/メーカー: エヌティティ出版

- 発売日: 2011/02/10

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 28回

- この商品を含むブログ (14件) を見る

研究者になり、論文を書くことをなりわいとするようになると、今度は自分の書いた文章、そして他人の書いた文章の中の括弧が気になりはじめた。難しいことを語ろうとしると、なぜか括弧を使いたくなるのである。

(中略)

私が大学生だった一九八〇年代はじめ、のちに「ニューアカ」と呼ばれるようになる現代思想ブームの中で、括弧のたくさんついた文章が出版されるようになった。

(浅田彰の文章の引用 中略)

たくさんの括弧が使われているが、こういった文章を、とりあえず「現代思想文」と呼ぶことにしたい。

このブログでも散々上記引用にあるような「」とか『』とか<>のような括弧使いをしてきたので、自分も含めてあるあると笑ってしまう。しかし、決して皮相的な感想とは思わないでいただきたいのだけれど、本書、括弧の意味論は、そんな読み方さえできてしまう。序文に続く精妙な分析は、意味論なのか語用論なのか、僕には判断する能力がありませんが、著者はかなり広範で専門性の高い研究歴をお持ちの人類学者のようで、アフリカでのフィールドワークについても文書がHP上で読むことができます。このあたりもこの『括弧の意味論』に深みを与えているのかもしれません。http://www.africa.kyoto-u.ac.jp/~kimura/index.html

- 作者: 安部ねり

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2011/03/01

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 16回

- この商品を含むブログ (17件) を見る

Gerd Weiberrg and others 『A-N-N-A! ----Kurt Scwitters ANNA BLUME』

阪急の地下の古本市で見つけたKURT SCHWITTERS関連本。KURT SCHWITTERSの『原音ソナタ』と並ぶ有名な詩「アナ・ブリューメ」を137カ国語にそれぞれ翻訳筆記してみせたもの(日本語訳は藤富保男)。意味内容が同じで、筆記言語が異なるものがここまで一同に会したものをみる(もはや「読む」ではなくて)のは、世界中の鳥たちのさんざめきを「目で聴く」かのような錯覚が。CDも付属。

デボラ・ソロモン『ジョゼフ・コーネル 箱の中のユートピア

- 作者: デボラソロモン,林寿美,太田泰人,近藤学

- 出版社/メーカー: 白水社

- 発売日: 2011/01/29

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 59回

- この商品を含むブログ (22件) を見る

Sam Prekop『PHOTGRAPHS』

- 作者: Sam Prekop,サム・プレコップ,伯井真紀

- 出版社/メーカー: PRESSPOP GALLERY

- 発売日: 2007/11/15

- メディア: ハードカバー

- クリック: 10回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

- アーティスト: Sam Prekop

- 出版社/メーカー: Thrill Jockey

- 発売日: 2010/09/07

- メディア: CD

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

****

今年購入して積ん読な本…

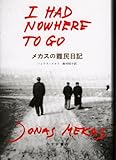

- 作者: ジョナス・メカス,飯村昭子

- 出版社/メーカー: みすず書房

- 発売日: 2011/06/22

- メディア: 単行本

- クリック: 4回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

- 作者: 大月康義

- 出版社/メーカー: 金剛出版

- 発売日: 2011/08/26

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 加藤幸治,加藤伸幸

- 出版社/メーカー: 社会評論社

- 発売日: 2011/12/15

- メディア: 単行本

- クリック: 12回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

- 作者: 安田敏朗

- 出版社/メーカー: 人文書院

- 発売日: 2011/12/01

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (4件) を見る

- 作者: 鎌田遵

- 出版社/メーカー: 大月書店

- 発売日: 2011/11/01

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

**

映画館で観た映画…

Wヴェンダース『パレルモ・シューティング』

http://d.hatena.ne.jp/nomrakenta/20110921/1316560955

『人生ここにあり!』

http://d.hatena.ne.jp/nomrakenta/20111007/1317997036

『モールス』

http://d.hatena.ne.jp/nomrakenta/20111017/1318866546

倉知久美夫『庭にお願い』

http://d.hatena.ne.jp/nomrakenta/20110720/1311167855

美術展

クレー展

http://d.hatena.ne.jp/nomrakenta/20110522/1306076644

***

映画と美術展が異様にあっさりかもしれませんが、こんなところです。

音楽(音源・ライブ)に関しては別エントリーで。