じわりとしたなにか:Philip Corner『Piano Work』、テンプル・グランディン『動物感覚』、村上たかし『星守る犬』

金曜の仕事帰りに、梅田の書店で目当ての文庫本を買ったのに、そのまま帰るのが惜しくてうろうろしていると、社会学の特集棚が設けてあるなかに、テンプル・グランディンの『動物感覚』という本が置いてあるのを見つけて、手にとってしまった。

なんで社会学のセレクションに入れてあったのか、今書きながら不思議に思っている次第ですが、この本は、自閉症でアスペルガー症候群である著者自身が、自閉症の洞察力ゆえに読みとれてきた、動物の認識のしかたを、普通のひとびとに通訳してみせる、という本(のようですが)。

テンプル・グランディンは、オリバー・サックスの『火星の人類学者』で描かれている動物学者なので知っている人は多いのかもしれない(僕はアマゾンの書評を読んで知った)。

彼女の有名なエピソードに、パニック症状を抱えていた少女時代に、家畜を押さえる締め付け機のなかで、両側からじんわりと締め付けれられる牛がとてもおだやかになっているのを見て、人間用の締め付け機を自分用に作ったというのがある。

そのしかけが目にとまったとたんに、私はおばに車を停めてもらい、車から降りて見物した。締めつけ機の中にいる大きな牛から目がはなせなくなった。こんなに大きな金属製の工作物でいきなり体を締めつけられたら、牛はさぞかしおびえるだろうと思うかもしれないが、まったく逆だ。牛はじつにおとなしくなる。考えてみればわかるのだが、だいたいだれでもじわりと圧力をかけられると気持ちが落ち着く。マッサージが心地いいのも、じわりと圧力をかけるからだ。締めつけ機で締められると、新生児が産着に包まれたときやスキューバダイバーが水にもぐったときに感じる、おだやかな気持ちになるのだろう、牛は喜んでいた。

私は牛がおとなしくなるのを見て、自分にも締めつけ機がほしくなった。秋になって学校にもどると、高校の先生に手伝ってもらって自分専用の締めつけ機を作った。人間が四つんばいになって入る大きさの締めつけ機だ。空気圧縮機を買ってきて、V字部分に合板を使った。

締めつけ機は効果てきめんで、中に入ると、かならず気分が落ち着いた。今でもそれを使っている。

――テンプル・グランディン『動物感覚』p.14

なるほど、「じわりと圧力をかけられる」ということなのだ。

もちろんそれは「急激」ではなく「やんわりと」「徐々に」であり、精神的なプレッシャーという意味ではもちろんなく(それでは地獄です)、端的に体にとってじんわりと感じられるものでなければならない。同じ圧力でも、ジワリかビシリか、でまったく感じられるものが違ってくる、つまり別種のものになっているという、普段は考えもしないことを言葉にされた驚きもある。

- 作者: テンプルグランディン,キャサリンジョンソン,Temple Grandin,Catherine Johnson,中尾ゆかり

- 出版社/メーカー: NHK出版

- 発売日: 2006/05/23

- メディア: 単行本

- 購入: 9人 クリック: 200回

- この商品を含むブログ (48件) を見る

*

圧力を短絡的にディシプリンとして考えてみると、少なくとも60年代過激にフルクサスしていたフィリップ・コーナー(Philip Corner)にとっては、音楽におけるディシプリンは、演奏上の「妙技」やクラシック音楽の「骨董趣味」的な側面といったものだったようだ。

そういったディシプリンは、まさに「じわりとした圧力」として、鑑賞中の人の周りにも中にも存在しているものだが、意識しようとしない限りは、あまりにじわりとしているので、認識はされない。

夢中になって聴いているうちに、いつの間にか、圧力によって内部がつくられたフレームに沿っているのだけれど、ふとそれと気づいたとしてもそれが不快なわけではなく、むしろ自分が正しい鑑賞をしている想いに至れて観た/聴いた甲斐があったと思うかもしれない。

そんなものを、いったん反古にしてやろう、という時代があったわけだ。与えられたぬるま湯から裸で飛び出してその先の裸の音を聴いてみたい、という。

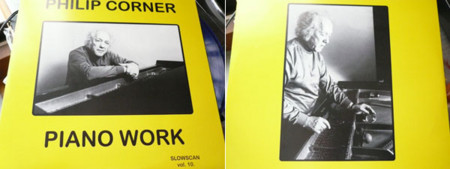

このSlowScanというレーベルから300枚プレスされたという「Piano Work」(2000年)という黄色いジャケットのなかのクリアブルーのヴィニール盤のなかには、1966年に行われたフルクサス的なパフォーマンスの「裸の音」が記録されている。

古くてもう役に立たない(壊しても構わない)ピアノを2台手に入れて、大学の誰もがそこを通りかからずにおれないロビー前で決行された、とブックレットには書いてある。ルールは、斧やバットでのピアノに対する頭の悪い破壊行為は禁じて、素手でできること、だったとも。もちろん、クラシック音楽的な「virtuosity」から離れた演奏をするように企図されている。

おそらくピアノの外部をゴツゴツやっているのであろう音や、内部奏法的な音が入り混じるなか、パフォーマーのものか観客のものかわからない人の声も頻繁に混ざっているようだ。A面はそういったパフォーマンス色が強い部分なのか、音だけだと散漫な感じがしたが、B面になると、次第に内部奏法なのかどうかは不明だが、音響的な強さと豊かさが盛り上がってくるような瞬間がある。

コーナーは、ブックレットなかで、この録音テープのことを当時から非常に気に入っていて、「悦び」と「生命力」に溢れた音楽だと思う、と書いている。そして、一時は、デビッド・バーマンがコロンビア・レコードのために編集していた現代音楽シリーズに、自作として推薦していたが、集まった音楽がレコード会社には「もったいないほど良かった」ため、お蔵入りになった、しかしその企画で、コーナーは駆け出しのころのメレディス・モンクと出会い、モンクがその後素晴らしい録音をしていくのを見守ることになったのだ、とも書いている。

フィリップ・コーナーといえば、自分としてはフルクサスの、というよりも「Gamelan Son Of Lion」やAlga Marghenからリリースされていた「On Tape From The Judson Years」シリーズでの快(怪)音の実験音楽作曲家であって、もっと個人的には、London Musicians' Collectiveから1998年に出ていた『Resonance』誌7号の附録CDに入っていた、コーナーが独りでアルプホーンを吹く『Earth Breath』の、まさに土の中の神がかった巨きないきものの呼吸、というか「鼾」が聴けたなら、という感じの深く神妙な音が最高に好きだった。

「Gamelan Son Of Lion」>>1 >>2

「On Tape From The Judson Years」>>1 >>2 >>3 >>4

その後2007年に、この『Earth Breath』を含めたコーナーの回顧的な2枚組CD『Extreme Positions』が、New Worldから出ている。

- アーティスト: Philip Corner,Barton Workshop

- 出版社/メーカー: New World Records

- 発売日: 2007/03/13

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (1件) を見る

ちなみにDisc2は、クリスチャン・ウォルフとの共同作業も素晴らしかったThe Barton Workshopが活躍する「アンサンブル」作品集。

コーナーのすべての音楽を聴いたわけではないけれど、コーナーにとって音楽の「virtuosity」は無用なものだったかもしれないけれど、ある種のユーモラスな音の美学は、終始手放してはいないのかもしれない。既成の、借り物の、中古の「じわり」は必要ないから、広い音の世界に、自分の「じわり」を作りあげてきた人、のように思える。

*

- 作者: 村上たかし

- 出版社/メーカー: 双葉社

- 発売日: 2009/07/07

- メディア: 単行本

- 購入: 35人 クリック: 368回

- この商品を含むブログ (194件) を見る