はへんをつなげて、ちいさなみみを / Best in the Rest 2011年のまとめ 音楽編②

今年は、というか、昨年のカセットテープで聴くことからの延長線上にあることなのだけれども、フィールドレコーディングやドローン系と呼ばれるような人たちの作品をよく買ったし聴いた(そしてもちろん楽しみました)。このフィールドレコーディングやドローン系というのは、ひとむかしもふたむかしも前ならひと括りにして「ノイズ」と呼び捨てられていたようなジャンルなのかもしれない、という勝手な思い込みがあった。

最近はAndrew Deutschだとか、ビッグネームなアーティストが何人も出てきていて空疎なジャンル分けではなくて充実した沃野になっている(と思う)。もちろん、フィールドレコーディングで野外の音を取り込んでいたり、通奏低音が響いている作品ばかりなのでもなく、バンドよりもより個人と音と他者への開きが収斂している作家たちがこのあたりに密集しているなあというのが僕の感想です。その意味で本編でも触れた『Homemade Music』からの延長線でもありました。

また、「フィールドレコーディング」ものという括り自体、ただ単に環境音を使用しているだけでそう呼ばれてしまうものであるようだし、その場合注意しないといけないのは、そのタグは、「フィールドレコーディングを目的としてその結果を発表している人」とそのままイコールではないから、保留なしには受け取れない。ただ単に入口の言葉だといえる。「記録」をしたいのか、「音作りの素材」をつくるためなのか、も大きな違いだろうと思った。そういうことは作品を聴けばそれとなくわかるもので(もちろん意図的にわかりにくくしてあるものもある)、環境音を編集したり加工していたりするのが「フィールドレコーディング」ではない、と言い切れるのかというとこれも微妙な気がするのであって、例えばリュック・フェラーリやフランシスコ・ロペス、クリス・ワトソンなどの作品が入念なミックス過程を経ているとしても、要は、作品を掲示する意思の中に、無個性的な音そのものに向いあう態度がどの程度あるのか、矮小な「自己表出」から音をどれだけ引き剥がしているか、が印象の分かれ目になっているように、強く思う。たしかロペスだったと思うのだけれど、自分のことを、アーティストというよりは聴衆の前に音を提示するための濁りなき道具(ツール)だ、みたいなことを言っていたのをどこかで読んだのだけれど、そういうことなのかもしれません。フィルターとしての純度が言ってみれば作家の個性。

* * * * * * * * * * * * * * * *

その中でも、「物音系」といわれる人たちが僕は、どうも気になるようです。

Steve Roden

スティーヴ・ロダンは、そのなかで非常に著名なサウンドアーティスト、。

(上左)『Transmissions (Voices of objects and skies)』

フレズノのメトロポリタン・ミュージアムでの音、絵画、ドローイング、彫刻で構成されたインスタレーション用に制作された音源。音素材には1960〜80年代のアマチュア天文学者が録音した衛星の音(これがピンとこないですが…)が使用されており、天井から暗闇の部屋に吊るされたブリキ缶に仕掛けたスピーカーで小さく鳴らされたものを、CD用にステレオスピーカー用に作り直されたもの。小さな音のドローンですが空間的である種の安らかさがある。

(上右)COSMIC DEBRIS Ⅱ

あのMy Cat in an Alienとのスプリット。ロダンは、静かに流れるフィールド録音素材とE-bowを使ったギタードローンを「共演」させた「E-bows & Rainbows」とロダンにしては意外なほど「まっとう」なスタイルの、しかし一音一音に神経の行き届いたギターの爪弾きと録音素材の「My Dog is a Yufo」(この曲名、My Cat in an Alienを意識しているようで可笑しい)。

My Cat in an Alienのほうは、あいかわずのおよそ20分間の宇宙旅行。「銀河鉄道の夜」のサントラはMy Cat in an Alienで決まりでしょう。

(上左)『Ecstasy Shorewed its Petals with the Full Peal of Bells』(ミニCD)

こういう小さなCDは久しぶりに買いました。小さなハンドベルだけを音素材として微音のドローンからゆっくりと展開する20分1曲。小さなベル、というとすぐイメージしてしまう「チリンチリン」というのは殆ど後半から「これかな」という感じで聴こえてくる。1種類の音オブジェから何層もの音を引き出してしまう、ロダン恐るべし。

(上右)『THREE ROOTS CARVED TO LOOK LIKE STONES』

2000年にLAのチャイナタウンのギャラリーで開催されたインスタレーションの音源。3つ作品が収められていますが、それぞれチャイナタウンの土産物屋で購入した「おもちゃの木製フルート」、「小さなアルミの風鈴」、「小さな紙製アコーディオン」の3つのオブジェを一つずつ使用した音になっている、とのことですが、そんな可愛いイメージはなく、それぞれ後処理を施してロダンらしい暗すぎないドローンになっている。チャイナタウンで流れる「ミューザック」への「お返し」として制作された、のだとか。

『THE RADIO』

THE RADIOという曲一曲だけのCD。その名の通り、放送されたコーラスの音声、話し声、ランダムに局を変える音、日本で録音された短波ラジオ、祖父の古い東芝のラジオの電源部分の小さな導線をヴァイオリンの弓で弾いた音、電源ONOFFボタンのカチカチ音、ノブを押し引きする音、電池ホルダのバネをはじく音、スピーカーをマイクで叩く音…などラジオ放送のみならず「楽器」としてラジオから取り出した音で構成された作品。全編を静かで抑制されたトーンで統一されていて、その中にロダンのインスピレーションが冴えわたっている。

と、いうふうに各種ありますが、極めつけ的にはこのロダンが音源を提供しコンパイルしたこれかも。

I Listen to the Wind That Obli

- アーティスト: Various Artists,Steve Roden,Robert Millis

- 出版社/メーカー: Dust to Digital

- 発売日: 2011/08/02

- メディア: ハードカバー

- この商品を含むブログを見る

* * * * * * * * * * * * * * * *

Jeph Jerman

ジェフ・ジャーマンも、「物音系」の代表的な音楽家の様子。

この人の事は今年になるまでまったく知らなかったのですが、通販レコード屋さんから届いた商品の中に、頼んだ一枚の替わりに手違いでこのJeph JermanのCDが入っていたんです。すぐに知らせて取り換える話しになったんですが、興味が湧いてしまったので買い取らせていただいたらこの通り一年間嵌っていくことになってしまった。

彼のWEBをみると、いきなりトップページで「私の人生にサウンドトラックは要らない。my life doesn't need a soundtrack.」という意味深げな宣言が書いてあります。具体的に物を擦り合わせて出すようなノイズやフィールド音を作品化していく手法もかなり年季が入っている。

(上左)『TATHATA』

Doug Theriaultとの共作。これがまず間違えて送られてきたCD。ギターとエレクトロニクスのDoug Theriaultとのデュオでジャーマンはパーカッションとオブジェを担当した2010年のライブ。緊張感の静寂のなか、ジャーマンがたてるポツポツとした物音の合間合間に電気的なノイズが入るがそれも支配的でそれとわかる「楽器」の音ではない。しかし弛緩することがないから、そこは、両者の引き出しの多さ、なのだろう。まったく未知の状態でこの盤を聴いて、これは只者ではないな、と。

(上右)『Four Drivers』

バッテリーに繋いだ4つのファンをE-bowのように使ってアップライトピアノの弦部分を「内部奏法」してみせた作品。ジャーマンではちょっと意外な感じがするドローン作、と思いきや2トラック目では「ビャー!」というピアノの全鍵盤を押さえたような音が鳴り響く

(上左)『ROADWORK』

1984〜2009年に録音されたニューヨーク、カンサス、デンヴァー、アリゾナ州などの屋外でのフィールド録音で録りためられた音源を一気にまとめ上げたCD。ジャケットの鉄筋にくっつけられたコンタクトマイクが多くを語っているかと。ジャーマンが都市の様々な音のポイントを案内してくれるのについて回っている感覚がある。確かにこれはHomeWork(宿題)ではなくてRoadWork(路上での課題)。地下道で響き渡るガタゴト音やおそらくは高所に置かれたマイクのため風によるハウリングノイズなどもそのまま無加工で収められており、ザラザラした質感が徹底されているのだけれど、通して聴いていると不思議と静謐な気持ちになってくる。

(上右)『NAAU/TRUNK SPACE』

「演奏者」ジャーマンの真髄に近いと思われる2007年のライブ演奏を2トラック収録したCD。NAAUというのは1曲目の会場になったNew American Art Union、でCDタイトルは二つの会場名。内ジャケ写真を見ると、木の枝というより細い幹や貝殻、石、鳥の羽根、サボテンの棘など自然物や植物や動物の素材を使って演奏された様子。そしてそのどれもかなりの種類を揃えていて、ひとつひとつの音を確かめながら演奏されていったのだろうということが推測できます。自然のオブジェから小さな音を取り出すということは、ジョン・ケージが試みたことだったけれど、「Child of Tree」なら植物素材、「Inlet(入江)」なら水を中に満たしたホラ貝という風に素材を指定してくるところっがある。ジャーマンはそのあたりからはかなり自由に、自分が鳴らしたい素材を手元に集めてきている感じがする。パフォーマンスの性格上、ラインで録ったものではないのだけれど、そこがまた会場の空気もまるごとパッケージされているようで好印象。「カキカキ」「コリコリ」といった音が、適度なアトモスフィアを残しながら展開されますが……手と耳と、そして頭と身体が完全に一体となったジャーマン。

ジャーマンの映像は、今年ストーンでのパフォーマンスも含めて結構な数が上がっているけれど、このブックストアでのパフォーマンスがかなり分かりやすいのではないかと。たとえばいつか、大阪のコモンカフェなんかでパフォーマンスが観てみたいものです。

(左・右)HANDS TO『ARTIMENT』

Jeph JermanがやっていたバンドというかユニットHANDS TOの1989年作品のお蔵出し音源2CD。粗い麻の繊維を固めたようなジャケットに入っている。元はカセット2本組みとして発表された様子で、それそれ一枚ずつ聴いても、2枚同時に鳴らして聴いても良し、とコメントがある。音はザラッとした感じのフィールドノイズとラジオを操作して得ていると思しき間欠的な音など様々な素材から録っている。ゴーっという風のノイズ音のようなものが通奏低音のようにしてあって、今年聴いたジャーマンの他の諸作に比べると、違うかもしれないですが、粗い音に好みが寄っている感じで、ジャーマンの現在からすると、これはパンクロックなのかもしれない、と思ってみたり。

* * * * * * * * * * * * * * * *

Stephen Vitiello

さきほどのJeph Jarmanを知ったきっかけになった誤配には続きがあって、その後頼んだCDもちゃんと届けてもらったのですが、そのときにお詫びとして一枚これも知らないアーティストのCDが入っていた。それがStephen VitielloのCDでした。そしてこの人にもこの一年嵌ってしまったという(笑)。

Stephen Vitielloは、Nam June PaikやTony Ourslerとも共演したことがあるヴァージニアのサウンドアーティスト。

元はパンクバンドでギターを弾いていたそうですが、今はサウンドとヴィジュアルどちらも手掛けるアーティスト。1999年にはワールドトレードセンターの91階から自作のコンタクトマイクで録音をしたりしたとのこと。ミニマルアートの作家ドナルド・ジャッドに捧げたアルバムをSubRosaからリリースしていたりもする。

http://www.stephenvitiello.com/?page_id=2

(上左)『WITH EIGHTH BLACKBIRD』

EIGHTH BLACKBIRDというグループとのリッチモンド大学でのセッションの記録。これが非常に良かった。フルート。チェロ、クラリネット、ピアノにパーカッションという楽器演奏に、Vitielloのフィールドレコーディングした素材をミックスするという手法だが、楽器もフィールド素材も大きな深い残響の中で混じり合って素晴らしい成果を上げている。無理なところがまるで見当たらないのである。楽器の音がそもそも自然環境でふいに聴こえる物音のように心地好い未聴感を伴って鳴っている。ポスト・クラシカルというのはこういうものをいうのではないだろうか。

この人がもってくる音は、多分非常にヴィジュアルイメージがあるのだと思う。それだけに生なギザギザした感じがないかもしれないが、これはVitiello自身の資質なのだろうと思う。

(上右)『Regentag fur Hundertwasser』

Andrew Deutsch、 Sawako 、そしてVitielloによる共演CD-R。タイトルからすると、画家のフンデルトワッサーに捧げられているのかもしれない。3者の音が心地好く鳴る空間は、ジャケの手作り感にも通じるものがあります。

『BOX MUSIC』

- アーティスト: Machinefabriek,Stephen Vitiello

- 出版社/メーカー: 12K

- 発売日: 2008/06/20

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

(上左)『BIRDS IN A BOX』

『BOX MUSIC』の続編的作品ですが、これはモントリオールとWinnipegでのライブ録音の様子。前作『Box Music』のチャンスな手法をそのまま使って、互いに相手に演奏してもらいたいオブジェを箱で送っておいて二人ともライブ会場に着くまでその箱を開けなかったのだそう。しかも、このライブまでRutger ZuyderveltとVitielloはお互い会ったことがなかったそう。素材の演奏し生でマイクで拾いループさせたりPCで加工したりのライブは前作よりも当然臨場感があって、モントリオールでのライブをEzeiel Honigという人がフィールド録音を加えてリミックスした短めのトラックが二つのライブの間に収録されている。段ボールを使った美麗なジャケットもとても良いです。

(上右)『ACUTE INBETWEENS』

レーベルを主宰したりしているオーストラリアのサウンドアーティストLawrence Englishとの2007〜2009年の共演をまとめたCD。一曲でAndrew Deutschがオルガンのループで参加。流麗なアンビエントドローンや間欠的で繊細な音などで、これは割とポピュラリティーのある音なのではないかと思う。

『MOSS』

Molly Berg、Olivia Block、Steve Rodan(!)、そしてStephen Vitiello、共演した4人の頭文字をとって「MOSS」。2010年9月、カリフォルニア州サンホセの教会で行われたたった一度のライブを収録したCD。このエントリーのためのようなメンツでこれをタワーレコードの棚に並んでいるのを見つけた時はうれしかった。女性陣のクラリネットと声、フィールド録音素材、テープとエレクトロニクス等に、ロダンはラップスティールギターとハーモニカ、Vitielloはギターとフィールド録音素材で臨んでいるが、教会という空間を活かしてどんな小さな音もはっきりと残響のなかで立ちのぼってくる。もはや演奏は、時間をひとつの空間に溶かしこむ。

逆説的といっていいのかよくわからないけれど、音楽は時間のながれを無効にして、場所そのものになろうとする瞬間、このうえなく豊饒なものになるらしい。

* * * * * * * * * * * * * * * *

【物音・フィールド音を編集加工〜新しい耳の現実をつくります派】

Chris Watson & Marcus Davidson 『Cross-Pollination』

- アーティスト: Chris Watson & Marcus Davidson

- 出版社/メーカー: Touch UK

- 発売日: 2011/06/07

- メディア: CD

- 購入: 1人 クリック: 1回

- この商品を含むブログを見る

2トラックめ「The Bee Symphony」は、EdirolR4などでフィールド録音されたミツバチの羽音と人間のコーラスを混ぜてしまった凄い曲。ブンブンいう羽音とうわ〜という合唱が絡むさまは天国か地獄か判別不能。

(上左)Ariel Kalma 『OSMOSE』

「OSMOSE」というと、フェリックス・ガタリの「カオスモーズ」かなと一瞬思ったのだけれど、ガタリの書名はカオスとオスモースの混成語だった。オズモースは「浸食」といった意味だったかと思う。

Ariel Kalmaは、作品数の多い、仏の音楽家で、プログレバンドのELDONにも参加していたとのこと(ディスクユニオン情報)。本作は70年代にリリースされたソロで、循環呼吸で演奏されるソプラノサックスや、まろやかなキーボードやエフェクト類に、熱帯雨林のフィールド録音をミックスして造りあげた豊饒な音世界。他の作品を知らないのでなんとも言い切れないけれど、少なくとも本作においてのAriel Kalmaにとって、音のあり方が通常のプログレッシブロックのミュージシャンのように征服し巧みに操作する対象ではなくて、共にあって魅力を引き出す対象だったのだろうと思う。3トラックめの小さな教会で演奏されるハーモニウムにボルネオの密林の鳥の合唱を重ねた作品などはちょっとあり得ない浸食性を持っている。どのトラックのフィールド録音の素材もそれぞれ素晴らしく、その魅力を演奏でも引き出し、かつ別の音楽作品に昇華してしまっている。これは特にリスナーのジャンルを限定しない必聴盤だと思う。

- 作者: F・ガタリ,宮林寛,小沢秋広

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2004/01/11

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 14回

- この商品を含むブログ (22件) を見る

仏のサウンドアーティスト・Eric La Casaの発表してきた作品で、水(Water)と風(Wind)のふたつのWに関連した音源をそれぞれ一枚のCDにまとめた2枚組。洞穴で滴る水音から豪雨の音まで殆ど加工らしいことはしていないように思える。水の音というのは緊張とリラックスの両方に作用する。風の音はどうしても自分にとっては温度と結びついていて、身体の輪郭をはっきりとさせてくれる音のように感じます。

http://ascendre.free.fr/home2.htm

(上左)Francisco López『la selva 』

この人ももちろん大御所。これは手に入らないだろうと諦めていたら、偶然心斎橋のキングコングで発見。

http://www.franciscolopez.net/index.html

(上右)Matt Shoemaker 『TROPICAL AMNESIA ONE』

ロペスの弟子筋らしき人。ロペスはアマゾンの森林でMamori Sound Projectというフィールドレコーディングのワークショップを監修していて、これはそこに参加して2週間かけてフィールド録音したものの様子。途切れることのない水音、動物・鳥たちの鳴き声。 http://www.helenscarsdale.com/published/shoemakertropical1.htm

*

と、ここまできて、手元のアラン・リクトの『サウンドアート』、Francisco LópezとSteve Roden、それからStephen Vitielloについては紹介があることを発見。

- 作者: アラン・リクト,ジム・オルーク,木幡和枝,荏開津広,西原尚

- 出版社/メーカー: フィルムアート社

- 発売日: 2010/04/23

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 6人 クリック: 170回

- この商品を含むブログ (9件) を見る

Sound Art: Beyond Music, Between Categories (Book & CD)

- 作者: Alan Licht,Jim O'Rourke

- 出版社/メーカー: Rizzoli

- 発売日: 2007/11/06

- メディア: ハードカバー

- 購入: 2人 クリック: 4回

- この商品を含むブログ (4件) を見る

* * * * * * * * * * * * * * * *

【純正?フィールドレコーディング「わたしは耳である」派】

(上左)Ludwig Koch『Archival Sound Series : Ludwig Koch』

私はもう、このジャケ写だけで幸せになってしまう人間です。Wikiを読むと、Ludwig Koch(1881―1974)というひとは、殆ど野生動物のフィールドレコーディングの始祖みたいな人の様子。世界ではじめて(かどうかわからないけど)鳥の歌を録音した人みたいで、野生動物の愛好者だったナチス第三帝国のゲーリングがこのKochのファンで、スイスからの帰りの飛行機チケットを都合したりしたとのこと。こういう音源を聴いていると、実況を説明する人声も交えてヒスノイズ越しに聴こえてくる野生動物の音声の瑞々しさの説明に、古いという言葉だけでは極めて不十分だと思わざるを得ない。上述のスティーヴ・ロダンのSP盤コレクションも似たところがあるけれど、人類の耳の歴史の新たなページであり続ける力に満ちている。なにしろ、フィールドレコーディングの歴史は、ジャズやロックよりも長いのである。

http://www.wildfilmhistory.org/person/169/Ludwig+Koch.html

(上右)Tom Lawrence 『Water Beetles Of Pollardstown Fen』

WaterBeetleというのは、もちろん水の中のビートルズではなくて、タガメ、ゲンゴロウ、マツバムシ、アメンボなどの水棲昆虫のこと。ちなみにライナーの単語が気になって調べてみたら、WaterBoatmanはマツモムシ(上手い事いいます)、Water Scorpionはタイコウチ、Water Beetle はゲンゴロウ、Diving Beetleはこれもゲンゴロウ、Whirligig Beetleはミズスマシのことらしい。Tom Lawrenceというフィールドレコーダーによるダブリン西部の沼沢地帯の水棲昆虫が水中でたてる音を納めた驚愕のCD。Pollardstownという土地は世界でも珍しく氷河時代由来のカルシウムを豊富に含む水質の沼沢地帯らしく、そうするとこういった珍しい水棲昆虫の宝庫になるそうです。

上の昆虫の名前をみて、今は残り少ない日本の田園風景を思い描いていると、いきなり聴こえてくるジャパノイズのミュージシャンが一斉に怪音・奇音を応酬しあっているかのような音像に仰天するでしょう。いくら水の中に高性能マイクを突っ込んだってこれほどの音は拾えないだろうから、なんらかの方法で信号を取り出して音声化しているのだと思われ。凄い事する人がいるものです。

http://www.gruenrekorder.de/?page_id=5235

http://www.gruenrekorder.de/

Walter De Maria 『DRUMS AND NATURE』

これは挙げておかなくてはいけない名盤。元ヴェルヴェット・アンダーグランドのドラマーにして(金もらって言いなりに演奏することを拒否しデビュー前に脱退)、ランド・アートの巨匠ウォルター・デ・マリアによる音楽作品。内容が凄い。

1曲目「Ocean Music」はそのまんま砕け散る波濤の音だけなのかと思いきや、中盤から波濤と対決するかのような激しいドラムソロ。最強の即興デュオはこれかもしれません。聴いていると気合が入ります。

2曲目「Cricket Music」はミニマルなドラム連打からちょっとオカズのある呼吸を感じるドラミングに変わり、そこにコオロギの鳴き声がやがて大合唱で入ってくるという…書いてて信じてもらえるかどうかわかりませんが本当にそのままで、そのままなのにこの2つの「曲」から溢れだす力、それぞれドラムと自然音との間に交流する力は一体何だろうという…。

ちなみにデ・マリアのランドアートはこんな感じです。何もかも地球規模の人ですわ。

*

ここまで挙げてきたCDというのは、たぶん殆どが多くて500枚くらいのエディションしか元から出していないだろう。こういうCDばかりを購入していると、錯覚なのかもしれないが、「CDが売れない」というのになかなかピンとこない。元より必要するリスナーの数からして多く見積もりすぎている音楽がどれほど多いことやら?産業的な悪循環にできるだけ関わらず、聴きたい人には確実に届けることが今は可能だし創意工夫のしどころでもあるだろう。

たとえば、今から紹介するのは、フィールドレコーディングというかなり特種なジャンルで100〜300という小ロットで確実な内容のリリースをしている、ハンガリーの「3Leaves」http://www.3leaves-label.com/releases.htmlというレーベル。CD−Rという形態であろうとも、希少価値を目論んだような厭らしさではなくて本当に聴きたいという人に届ける、その規模をちゃんとレーベルが掴んでいる、という気がするし、そこに集まるアーティスト(というのかレコーダー?)も、粒ぞろいであるような印象が強い。そんなわけで今年は、フィールドレコーディングものでも良作に出会えた。

【「3Leaves」数種】

Lasse-Marc Riek 『HABITATS』

ドイツの若いサウンドアーティスト・Lasse-Marc Riekの本作は、フィンランドの森、湖、野鳥の声などを丹念に録音した集成。

(上左)Mattieu Ruhlman & Banks Bailey『ANAADITH』

ナヴァホ族の詩にインスパイアされた作品。タイトルの'Anáádiih'はナヴァホの言葉で月の満ち欠けによる消失を意味するのだとか。他と同じく自然音を使っているけれども、他の作品よりももっと「夜」のイメージで、空気は澄み切っているけれども、足踏みしめた地点から深く深く入りこんでいくような、ある種呪術的と形容してもいいようなサウンドになっている。

(上右)Hiroki Sasajima & Takahisa Hirao 『HIDDEN BIRD'S NEST』

東京在住のサウンドアーティスト笹島裕樹http://contactart.web.fc2.com/hirokisasajima.htmlと同じく環境音を使う平尾貴久が戸隠の自然でフィールドレコーディングした素材を持ちよったもの。膨大な素材を自然に聴かせてくれる手腕を感じます。

James McDougall & Hiroaki Sasajima 『lnjya』

3Leavesのリリースではないけれど、笹島裕樹とJames McDougallによる共作。互いのフィールド素材を交換しあって作成された作品であるようす。コンテクストから離されたはずの音が出会い、またひとつのフィールドを耳の中で造りだしている。

* * * * * * * * * * * * * * * *

【ノイズ・電子音・音声詩・コラージュ・サウンドアート】

Limpe Fuchs

(左)VOGEL MUSIC

昨年末に「pianobody」を挙げたドイツの女流作曲家兼パフォーマーLimpe Fuchsの「鳥の音楽」と題されたCD。クラリネットやソプラノサックス、ピアノといった演奏にFuchsのLithophonやチューブドラム、ケトルドラム、声などが入る2002年のライブを収録したもの。音だけでいえば、ある種のフリージャズというかヨーロピアンフリーインプロとも通じるところがあるけれど、もっと空気の抜け穴がある感じ。ジャケットの絵はクリストフ・ヒーマン。

(右)Limpe Fuchs & Gerald Herman Ghent,October 2010 (カセット)

同じくLimpe Fuchsのカセット。2010年のパフォーマンス。凄いジャケットですが、中味もちょっと引きずるような感触がある。泣く子はより泣く、と思われます。

Variou Artists 『Magnetic Garden』

コモンカフェでHACOさんとのライブを観たPHILIP SAMARTZISの『Insect Woman』収録のサウンドアート・コンピ。収録作も粒揃い。コモンカフェの物販でPHILIP SAMARTZIS自身に紹介してもらって買ったあと、よく聴きました。

Janek Schaefer

Phoenix & Phaedra Holding Patterns

- アーティスト: Janek Schaefer,ヤネック・シェイファー

- 出版社/メーカー: Spekk

- 発売日: 2011/08/16

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

Rolf Julius

- アーティスト: Rolf Julius

- 出版社/メーカー: Western Vinyl

- 発売日: 2011/03/08

- メディア: CD

- クリック: 2回

- この商品を含むブログを見る

「Small MUsic」としてみずからのサウンド・アートを形容していたロルフ・ユリウスが今年1月に亡くなっていたことを今年も半ば過ぎた頃に知った。

http://tristanlouthrobins.wordpress.com/2011/01/24/goodbye-rolf-julius-1939-2011/

といっても、そんなに詳しくはない。むかし心斎橋のタワーレコードの現代音楽コーナーで、いつも「SmallMusic」のCDを視界の隅で見ていた程度だったが、ピントが合い始めたのは本書でユリウスのパフォーマンスについてのかなり詳しい記述を読んでからだった。

- 作者: 中川真

- 出版社/メーカー: 昭和堂

- 発売日: 2007/04/01

- メディア: 単行本

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (7件) を見る

OLIBIA WYATT『STARING INTO THE SUN』

![Staring Into the Sun [DVD] [Import] Staring Into the Sun [DVD] [Import]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41hMx2i3mSL._SL160_.jpg)

Staring Into the Sun [DVD] [Import]

- アーティスト: Olivia Wyatt

- 出版社/メーカー: Sublime Frequencies

- 発売日: 2011/08/08

- メディア: DVD

- この商品を含むブログを見る

(上左)Ben Patterson『ANTHROGY 2CD』

フルクサス作家ベン・パターソンの「Early Works」と「A Fluxus Elegy]をカップリングしたもの。正直まだありがたみがわかっていない。

(上右)Variou Artists 『Playing With Words』

音声詩だけでなく声を使ったサウンドアートのオムニバス。

(上左)VELTZ 『IN DUST, REAL SOUND ARCHIVES 2008-2010』

今年4月に芦屋の山村サロンでの東北関東大震災復興支援・阪神淡路大震災復興支援チャリティ・コンサートで観たパフォーマンスが素晴らしかった松岡亮氏の「Veltz」。プロジェクトのメイン音源をまとめて収録した嬉しい2枚組。硬質なヴィジュアルセンスが素晴らしいし、それは音源(ジャンクノイズ、ピアノやテレビの出すノイズ、フィールドレコーディングなど)にも徹底されています。

(上右)直江実樹『plays SHORT WAVE RADIO』

おそらく日本でただ一人の「短波ラジオ奏者」直江実樹のソロ音源。VELTZのVlzProduktからの初の音盤リリースとのこと。驚かないぞ、と心に決めていても、チャンネル操作で即興的に立ち現われてくる音には出鱈目とは正反対の有機的なつながりがあるようだ…と安心していたら耳を聾するようなホワイトノイズの洪水がでてきてこれがまたただやかましいのではなく気持ちがいい。幼い頃にラジオの空きチャンネルのノイズにうっとりしてしまった体験を想起するかもしれない。この人のパフォーマンスは是非観てみたい。きっと素晴らしいだろう。これがノイズにしか聴こえないと言う人がもしいたら、そのひとは可哀想である。

http://www.myspace.com/naoemiki

*

Pulse Emitter

『MEDITATIVE MUSIC 2』『MEDITATIVE MUSIC 4』

思いっきり電子音楽である。本来このPulseEmitterという人の作品はもっとノイジーらしいのだが、このシリーズはあえて「瞑想のため」と銘打っているとおり、シンプルなアンビエント風ドローン演奏に徹している。2は相当映像的な穏やかさに徹したものでジャケットの写真通りの音楽で就寝時によく聴いたら良い夢が見れた。調子にのって購入した「4」は、少しダークな不穏さが勝っていてこれで就寝することは断念した。

Dub Taylor 『Lumiere』

- アーティスト: Dub Taylor

- 出版社/メーカー: Sub Rosa

- 発売日: 2011/07/05

- メディア: CD

- 購入: 2人 クリック: 47回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

(上左)Michael Sahl 『TROPES ON THE SALVE REGINA』

ギターの弾き語りに徐々にテープ変調の狂ったようなコラージュがかぶさってくる変なアルバム。

(上右)Marc Behrens 『Apparatus』

ドイツのサウンドアーティストのインスタレーションの音源とのこと。インスタの詳しいページがここに→http://www.mbehrens.com/proj/apparatus.html

音素材がどういったものなのか、ちょっとよくわからないのだけれど、ジャケットの記載からすると森の動物の音声や、ドアの開閉音やベルやハム音が入っているようす。他のCDと素材的には異なるところのない作品の筈なのだけれど、どれも良いバランスでミックスされていてひんやりとした空気感を出している。

(上左)Nicholas Szczepanik 『Please Stop Loving Me』

アンビエントドローンだけれどもなんなのか、この感傷的な感じは…ジェイムス・ブレイクかと思った。

(上右)Tasos Stamou 『OBJECTS 1』

おそらくは2005年くらいから活動しているらしき、アテネ在住のサウンドアーティストのCD−R盤。アナログシンセや自作エレクトロニクス、オブジェを使って即興をする人の様子。ここではそういった機材とともに、自転車の車輪を弓で弾いたり、トイピアノやヴォイスメールをループサンプルにしたりしていて30分1パフォーマンス全く飽きさせない。稚気と知性のバランスの良い人のようだ。

http://tasosstamou.com/bio.html

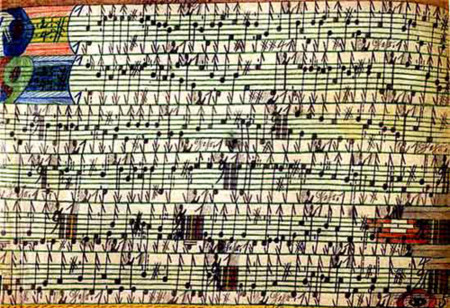

Adolf Wolfli 『THE HEAVENLY LADDER』

- アーティスト: Adolf Wolfli

- 出版社/メーカー: Sub Rosa

- 発売日: 2011/07/05

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (1件) を見る

さぞ脅迫的で不安定な音楽が流れ出すんだろうと身構えていると、割と牧歌的なメロディー切れ切れではあるけれども澄み渡ったヴァイオリンの音色で響き渡っていくという意外な音楽的成果。ところどころ、Baudouin de Jaer作の小品も挟まるが、ヴェルフリの作品自体も極めて短いピースばかりなので違和感無く馴染んでいる。おそらくBaudouin de Jaerによる編曲もかなり手を加えているのだろうと思うけれど、ウェルフリ楽譜の丁寧な分析を載せたブックレットの作りからも、これは大変なプロジェクトであったことが伝わってくる。

アドルフ・ヴェルフリに関しては、「アウトサイダーアート本」を開けば大抵、スイスの貧しい家の生まれで、幼女への猥褻行為の廉で逮捕され精神病院に入ったあと、紙と色鉛筆を与えられると、猛烈な勢いで物語、数式、詩、楽曲からなる本や色彩鉛筆画、コラージュを作成しはじめた、という事くらいは書いてある。しかしもし古本屋で探す気があるなら、種村季弘の『愚者の機械学』を手に入れてその中の『聖アドルフ二世の王国建設』を読んでみて頂きたい。ヴェルフリに関するこれほど興味深い考察はあまりないと思うから。

アドルフ・ヴェルフリに関しては、「アウトサイダーアート本」を開けば大抵、スイスの貧しい家の生まれで、幼女への猥褻行為の廉で逮捕され精神病院に入ったあと、紙と色鉛筆を与えられると、猛烈な勢いで物語、数式、詩、楽曲からなる本や色彩鉛筆画、コラージュを作成しはじめた、という事くらいは書いてある。しかしもし古本屋で探す気があるなら、種村季弘の『愚者の機械学』を手に入れてその中の『聖アドルフ二世の王国建設』を読んでみて頂きたい。ヴェルフリに関するこれほど興味深い考察はあまりないと思うから。

しかし援軍が来なくても、ウェルフリはもう独力で外界と交流することができそうになっている。全快して社会復帰するとか、社会に包み込まれる因子に精神改造されたとかいう意味ではない。逆に、聖アドルフ二世の指揮する巨鳥のような音楽の調べに乗って、地上の全体が浮揚しながら聖アドルフ王国のなかに移り住む日が間近に迫っていたので、彼と外界の間にはもう薄い壁しかなかったということである。

――種村季弘『愚者の機械学』p.116

以下は、音楽内容とはちょっと離れて、こういった「アウトサイダーアート」絡みの案件について

自分が思ったこと。あるブログで読んだ「いつ芸術になるか」という文章に触発された考えだった。

芸術療法の施術者にとっての患者の「作品」と美学者にとっての「作品」は同質のものではなく、記号性に大きな違いがあるはずと示唆されている(とおもいます)が、これを僕は、その「作品」に物語性があるか、とか文脈性があるかで芸術に「傾く」と考えているらしいことがわかった。要は「芸術」の物語や言説に組み込まれているかどうかで判断している、と。いうまでもなくこれはかなり皮相なみかたです。

http://www.adolfwoelfli.ch/

* *

GUILTY C.『BOTTOM DOWN』

年の瀬に駆け込んできたGuilty C.の新作。短めの曲でタイトにまとめている印象。良い出来です。

* * * * * * * * * * * * * * * *

【現代音楽】

Christian Wolff『KOMPOSITIONEN 1950-1972』

Christian Wolff/ Kompositionen 1950-1972

- アーティスト: Frederic Rzewski

- 出版社/メーカー: EDITION RZ

- 発売日: 2011/11/08

- メディア: CD

- クリック: 23回

- この商品を含むブログ (4件) を見る

Morton Feldman 『FOR CHRISTIAN WOLFF』

- アーティスト: Feldman,California Ear Unit,Stone,Ray

- 出版社/メーカー: Bridge

- 発売日: 2008/12/09

- メディア: CD

- クリック: 10回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

Earle BrownVol.5

Vol. 5-Earle Brown Contemporary Sound Series

- アーティスト: Earle Brown Contemporary Sound Series

- 出版社/メーカー: Wergo Germany

- 発売日: 2011/03/08

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

* * * * * * * * * * * * * * * *

さて最後に。

今年は、こんな風にして、できるだけ、無数の破片をあつめて、ちいさな耳をつくりたい。そんな思いで音楽を探していました。

Dolphins into The Future『Ke Ala Ke Kua』(カセット)

話題になっていたので12月になってから心斎橋のNewToneで入手したこのカセットはその思いを音にしてくれているような作品でした。波の音などフィールドレコーディングされた素材と柔らかなシンセのうねりが溶け合っていく感じには確かな手触りがあった。

Facebook

http://cetaceannationcommunications.blogspot.com/

* * * * * * * * * * * * * * * *

ちょっと下にくるにつれて慌ただしい書き方になってしまったかもしれません。時間がなくて書けなかった盤もあるので、それはちょこちょこ追加していくつもりです。

来年もわくわくするような音楽に出会えますように。

耳だけはぬかりなくかっぽじって用意しておりますので。

それでは、皆さん良いお年をお迎えください。