モリス・テッパー『A Singer Named Shotgun Throat』

2008年にいつの間にかリリースされていた4枚目のソロアルバム『Stingray in the Heart(心の鱏?)』が、元キャプテン・ビーフハートのマジック・バンドという面目も躍如する秀作だったので、また当分リリースはないのかな、と思っていたら、ジェフ・モリス・テッパーの5枚目のソロ・アルバムが、ひっそりリリースされていた。

- アーティスト: Moris Tepper

- 出版社/メーカー: Candlebone

- 発売日: 2010/06/07

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (3件) を見る

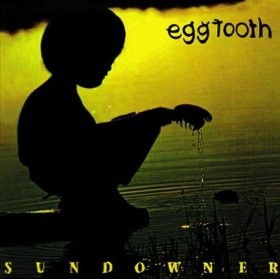

もともと「元牛心隊長マジックバンドのギタリスト」として最初のソロ『Big Enough to Disappear』が国内で紹介(以後、国内盤なし)されたときから、トム・ウェイツとバーズが引きあいだされつつ、当時のテッパーの趣味だったフリーキーなカーニヴァル音楽の要素も織り混ぜて(このカーニヴァル音楽テイストは、1作目と同時にリリースされたサイド・ユニット『Eggtooth』で使い切ったのか、その後どんどん聴き取れなくなっていくのがかなり残念)D・ヴァン・フリートの抽象ブルース彫刻よりは常人にわかりやすい世界を歌ってきたモリス・テッパーなので、この新作は出るべくして出たもの、と受け取っていいと思う。

冒頭の「Redemtion Runs From Me」ですでに存分にテッパーのヴォーカルが味わえるし、「Pound of Flesh」では一筋縄ではいかない不気味な感覚があり、次の「Indeed」という曲はいままでテッパーが歌ったなかではいちばんオーソドックなバラードだろう(Nick Caveみたい、と書いているレビューがあった)。しかし塩辛い後悔が同時に途轍もなく甘美に感じられる独特の歌いっぷりだ。

90年代から質の安定したアルバムをリリースし続けるロビン・ヒッチコックのような時期に、ひょっとしたらモリス・テッパーも入ってきているのかもしれない、そう思わせてくれる。どの曲にも、楽曲との程良い距離感を感じとれるのだ。制御しつつ存分に奏で、歌っている。

そうはいっても、テッパーの描いた絵などを見ていると、かなり変わった感覚で、色彩や形態と(おそらくは)言語感覚のひとなのだろうなと感じてしまう。ほとんど即興的な筆のストロークから絵具の飛び散りからでも楽々と物語の形象を見い出して定着させることができるのだろう。とくに「queensway」と題されたコラージュの連作は、幾重にも貼り重ねられボロボロに破れた貼り紙と臭気を放つ地下鉄のコンクリート壁を思わせるテクスチャーがちょっと凄いものだと思う。

それに比べて、テッパーの歌はオーソドックスなフォーマットで魅力がでてくるものなのだろう。サウンドもアコギと絡む歌声だけで伸び伸びと「まっとうに傷付いた心」を伝えてくれるものだ。

音楽産業がどんどん斜陽に、なんていうぼやきの類は今では普通に耳にするが、テッパーにはもともとありつける「パイ」すらなかったようにさえ思える。メジャーからリリースされたのはソロ第一作とEggtoothだけだった。それ以降テッパーは主に自身のサイトhttp://www.candlebone.com/でこつこつ作りあげたアルバムを紹介し売ってきた(テッパーの描いた絵も買える(買ったことないけど))。

ここにきてテッパーのアルバムは芯の「歌」に回帰したような印象がある。それも単に円環を閉じたというのではなくて、螺旋階段のように一段上(あるいは深み)に達している気がするのが頼もしい。

ソロ第一作を自分のハートの集大成と語ったテッパーにとっては本作もまたその後の「歌」の集大成といっていいものになることだろう。

「贖いは、俺から逃げ去っちまう。」

もはやジェフ・モリス・テッパーに「元ビーフハートとマジックバンド」という肩書は不要だ。

*

モリス・テッパーのディスコグラフィ―は以下のようになる。

- アーティスト: Moris Tepper

- 出版社/メーカー: Candlebone

- 発売日: 2004/11/23

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (3件) を見る

カーニヴァル風味がたんなるやっつけでないことを当時国内同時リリースで証明してみせたのがサイド・ユニットの「Eggtooth」。バンド名をレオ・コッケの曲から採ったのかどうかは知らない。チューバやフィドルやバグパイプも登場して架空の主人公「Eggtooth」の冒険を描く、という意味では『A Singer Named Shotgun Throat』と同じく「物語=歌」アルバム。「チキチキ・ブンブン」など、奇妙な言語感覚が横溢した奇妙に懐かしい子供の悪戯書きのような世界に「No One's Mind」や「90Miles on an Hour」「No One's Mind」などのストレートで赤裸々で恥ずかしいくらいの泣きの歌が入るところが今聴いても飽きない。メンバーにはスクリーミング・サイレンズのミイコがいて、塩辛いテッパーのヴォーカルのあとに、嫌味のない華を添えていた。とくにミイコがリードをとる「No One's Mind」の素朴な歌とコーラスはこのアルバムのハイライトであり、いつ聴いても少し胸が痛む。

じつは、テッパーのソロもいつも楽しみにしているが、Eggtoothを再結成してほしいとは、10年来密かに思っていることだったりする。

- アーティスト: Moris Tepper

- 出版社/メーカー: Candlebone

- 発売日: 2004/11/23

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- アーティスト: Moris Tepper

- 出版社/メーカー: Candlebone

- 発売日: 2004/03/30

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- アーティスト: Moris Tepper

- 出版社/メーカー: Candlebone

- 発売日: 2008/09/29

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (1件) を見る

*

かつての牛心隊長との1ページ。左側で白シャツを着てクネクネしながらギターと格闘しているのが若きの日のテッパー。

- アーティスト: Captain Beefheart

- 出版社/メーカー: Astralwerks

- 発売日: 2006/10/03

- メディア: CD

- 購入: 4人 クリック: 8回

- この商品を含むブログ (9件) を見る

- アーティスト: Captain Beefheart

- 出版社/メーカー: Astralwerks

- 発売日: 2006/10/03

- メディア: CD

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

- アーティスト: Mississippi Fred McDowell

- 出版社/メーカー: Rounder / Umgd

- 発売日: 1995/09/05

- メディア: CD

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (6件) を見る