木漏れ日の居場所

夏バテ+夏カゼにより、少し間が空いてしまいました。毎年暑くなると、間が空く傾向にありますが、今年は身体を壊しかけたのが大きかった。

昨日の朝、だるさを抱えながら瀧道を歩きながら、木漏れ日の居場所を見つけた。次第に熱い陽射しが谷間の影の上にも感じられて瀧のうえに抜けるいつも蛇腹の坂で汗がポトポト落ち始めた。イヤホンから音楽を流しこんでいても、空気を伝って頭を震わせてくる蝉の声は防げない。下り道でようやく、だるさがなくなって、背筋に腰に、一本筋が通ったような快感が湧いてくる。生きるためには歩かなきゃいけない。いや、歩くために生きたっていいのかもしれない。

で、この一か月あまりどうしていたかというと…の前に、今日、家人の新PCセッティングにつきあいながら、ふと棚から取り出した串田孫一の文章に打たれてしまった。

突然現れた滝だ。私は登る場所を考えるまえにその滝に見とれる。谷川の水が楽しげに、くすぐったそうにここまで流れて来て、どうしてこんな自殺のまねなどしなければならないのだろう。

自殺?そんなことを水がするわけがない。よく見てくれなければ困る。ぼくだって、驚いたんだ。まっさかさまに落ちることをどうして自分から望んだんだろう。

滝壺で水はたしかに目をまわしている。しかし、気がついて再び流れ出した水は少しもおびえてはいない。またこんな目にあうかも知れないという不安などはなく、岩のあいだを肩をすぼめて通り抜ける。私はそれを掬って少しばかり呑む。

--串田孫一断想集『山をめぐって』大和書房 p.118

串田孫一の目や鼻や耳、喉仏が感じとられるのではないかと錯覚してしまう。

最近出た『水声通信』の特集は「エコクリティシズム」だった。ネイチャーライティングの流れを組むここ10数年の批評の動きのようだけれど、そこにはすでに串田孫一もソローも、ジャック・ロンドンもCWニコルも居ないようで、アニー・ディラードからアヴァン・ガーデニングにいたり、それを越える批評が問題になっているようだった。それはそれでおもしろそうだが、いとうせいこうの「ベランダー」は入らないのだろうか?

そういうことはどうでもよく、串田孫一の山での/への想念の痕跡たちには、目の前の自然に対する個人であることの困難を抱え込むようにして、しなやかな批評眼が湛えられている。

私は山での行為というものを単純には考えない。そこは自由であり、親しい仲間同士で何でも気がねなく歌もうたえるし、勝手な話も出来るように思っている人がいるかも知れないが、その気ままが思う存分に許されることは滅多にない。思えば当り前のことかも知れないが、神経が細かにふるえ始めたら、山での行為ほどむずかしいものはない。急に自分の動揺や戦慄をかくそうとしても、それが出来なくなる。

--串田孫一断想集『山をめぐって』大和書房 p.13

人間の想像力には焦点がない。どこの地方でも、山についての実によく似た神話や伝説を創りはしたが、山に向かって想いつめ、それを凝視したところばかりからは創られなかった。すでに神話や伝承の時代から、人間は別のところで考え出した物語の舞台を、鋭い山へ持って行った。

--串田孫一断想集『山をめぐって』大和書房 p.46

山を歩き廻った人たちは、自分たちの体を尺度にして山の地形学を組み立てている。そして山の方々にそれらしい名前が残っている。時には全く大袈裟な呼び方になって残っている。しかし誰がころがった地形であろうと、誰が苦しくて泣いた坂であろうと、それらは私の山歩きには伝説のようにしか響かない。

どうしてこんなところで頑強な男が泣いたのだろうと首をかしげたりすることはあるにしても、また人々がその地形の呼び方を通用させているのなら、私もそれを使うのに躇うまいが、私には私の名称が想い浮かんでくる。

--串田孫一断想集『山をめぐって』大和書房 p.47

山を歩くひとはいつも、たぶん息も絶え絶えに坂を登りつめながら、谷間の涼しさに憩いながら、自分と山とを名づけることを更新しているのだろう。

*

数年前に購入していた山内桂さんのCD『祝子(ほうり)』を何度も聴く。

なぜか今まできちんと聴いてこなかった。今日は山をいく串田孫一の感受性に誘われて聴いてみたくなったのだけれど、購入したとき一回聴いた自分のイメージがいかに頼りないか愕然としてしまった。こんなにわかりやすく、バイアスのかかっていない音楽だったのか、と。高低のサックスを多重録音したアンサンブルがきれいに棲み分けながら「運動」への恍惚を奏でている。それだけなのであって、それだから清々しい音楽になっている。スティーブ・ライヒと合わせて聴いても違和感はない。付録の写真集は渓流の水面と光を捉えたもので、音楽と合わせて見ていると、瀧道で渓流を見つめているときの自分を揺さぶられてしまう。

*

で、以下がこの一か月あまりのこと。

7月18日(日)ふちがみとふなと+NEWDAY@ムジカジャポニカ

7月19日(月)『アイヌのゆり子さん』上映会@京都烏丸Shin-bi

すでになくなってしまったスペースShin-biへの、思えば最後の訪問になってしまった(大好きなSAKANAをここで2回観たのだった)。京都をベースにした編集集団<SURE>のメンバーが撮った映画の上映会。SUREから出ていたアイヌ語研究家・中川裕との座談会本『アイヌ語の向こうに広がる世界』を読んでいたので、それに連なるものを期待しないではなかったのだけれども、直接的な関係はなく、アイヌコタンで育った主人公が母が保管していたアイヌの物語の録音テープを聴いたことから、はじかれるようにして母・ユリ子さんとともに十勝川へ向かう道中を撮ったドキュメンタリー・フィルムだった。

http://www.shin-bi.jp/modules/wordpress1/index.php?p=232

多分にミンパク的興味をもっていった自分がかなり浅はかだったと思えるほどに、この作品はなにかをプロテストしたり、分析したりしているのではなかった。それだけに焦点が絞れていない、と感想する人が上映のあとのトークイベントであったけれど、自分には至極真っ当な、家族の今の関係をそのまま撮ることを意図してそれをやり遂げた映画であるように思えた。たとえば鈴木志郎康さんの極私映画のフィルモグラフィーを基準にして考えてみることが許されるなら、『アイヌのユリ子さん』はすでに多すぎるほどの関係性に身を任せている作品だともいえる。

それだけに、観客の中から、映画関係者らしき人が感想として「映画というからには、観終わったときに、何かに到達していなければいけない。この作品にはそれがなく、ラストの十勝川を求めてさまよう車の映像に、そもそもの発端である朗読音声をかぶせるのは、ありがちにすぎる」という意見が出たとき、その発言に自分は強烈な異和感を感じた。この作品が、演出をしない、極々親しい関係性の中でカメラを回す、ということで、観る者になにか到達したことを伝えたいのではないことは明白なことだったと思うし、線的な運動やカタルシスを目指さない作品があることを許容できないというのは貧しいと思った。「つまらない」と言い放つのはもちろん観終わった者の自由だが、「到達しなければならない」というのは、誰が?何に?そしてそもそも何(誰)のために?と問いたくなってしまう。

興味深かったのはゲストで参加しておられた、『ゲド戦記』を訳された児童文学研究者・清水眞砂子さんの話しでした。自分なりに要約すると以下のような内容だったと思います。

清水さんが、ル=グウィンのテキストを訳すときに注意したのは、原文である英語のテキストの単語の順番を極力守ったということ。

つまり、日本語のテキストと違って英文では否定文なら否定語が先にくるが、普通に日本語に訳せば否定語である「〜〜ではない」は最後にきてしまう。それでは原文が持つ単語からの連想・連想の連なりとしての物語の勢いを何か違うものにしてしまう、だから自分は否定語は日本語でも最初に出てくるように訳した、このことは表現の整理の問題であり、それは今日の『アイヌのユリ子さん』でも多くの人が目にした問題だと思う。多くの「翻訳」的(もしくは「編集」的)な表現は、「生」のままでは何も伝えられない、これでは未編集だという気持ちになってしまう。生の声を聴いたとして、生では伝えられないという危惧がある。その意味で今日の映画は荒削りな生の記憶の中に観る者は右往左往してしまったが、それは良い悪いではない。他者の記憶への通路へどのような整理(編集)を行うのか、ということは非常に難しい問題だ、というお話でした。

回想は絶えず編集されていくものであり、記憶は個々の中でたえず物語化されて変質していく、そういう危うさを『アイヌのユリ子さん』は少なくとも免れていたように思えた。加えて言えば「いったい誰が本当のアイヌか?」というような不毛な問いからも、この監督でしか不可能だったろう暖かい雰囲気で免れることが出来ていた、と自分には思えます。

あと、監督の北沢街子さんが仰っていたこと。「アイヌをテーマにしたいのではなかった。アイヌというより子供時代(社会的な意味を持つ前)に見ていた世界を映像に収めたかった。映画を撮りに北海道にいったのではなく、自分としては瀧口母娘の関係に興味があり、その関係の中で、作品が「撮れてしまった」というほうが正しい。」

クリシェから逃げ出すことは難しい。たとえば、とても大事な人間を撮るのであれば、物語的・映像的クリシェの中に落とし込むのは暴力的な行為だともいえる。『アイヌのユリ子さん』における北沢監督は、その暴力から遠いところで撮ることに成功しているのだと思う。「自分がカメラが持っていることからくる抑圧性をどうしたら忘れてもらえるか」こそを考え抜くニコラ・フィリベールと同じように。

7月25日(日)さねよしいさこ@ムジカジャポニカ

短い時間だったけれど、ヴァイオリンとピアノとさねよしさんの歌だけ、というシンプルな構成で、やっとはじめてさねよしさんの生の歌を聴けたことは、嬉しかった。声が昔のアルバムから変わっていないように感じた。それくらいに張りと包容力があった。『手足』は今も昔も絶頂なのだな。

7月28日ボイラーズ@心斎橋・若松

心斎橋の天婦羅屋さん「若松」でのチューバ奏者・高岡大祐さんとパーカッションわたんべさんのデュオ「ボイラーズ」の投げ銭ライブ。高岡さんのチューバはブリッジでのFBI以来だった。重くても爽快。わたんべさんのドラムがしなやかに歌い、高岡さんのチューバが歌をどこまでも繋げていく至福。音楽もお店の雰囲気も、すべてが最高の夜でした。

31日に友人たちと豊中の焼き鳥屋で呑み。どうもこの日に夏カゼにあたったらしい。以後の2週間は、暑いのか寒いのかわからないとてもつらい日々。

8月7日(土)淀川花火をIさん宅でみる。今年も大勢の気持ちの良い人たちが集まって、途中小一時間ほど土手の観客に混ざっての花火堪能を挟んでの幸福な飲み食い歓談。Iさん宅に泊めていただいて、次の朝には堤防の掃除を手伝わせていただいた。こういうのもいい気分、です。そのあと食べたココナッツカレーがとても美味しかった。

**

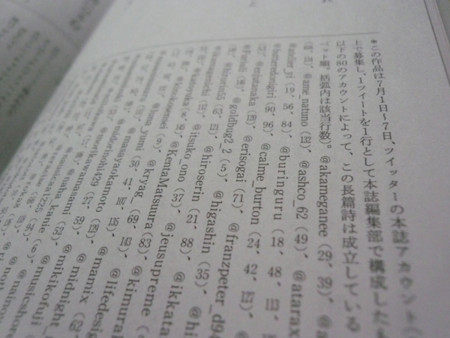

『現代詩手帖 2010年8月号』では、小笠原鳥類さんの詩論『青い教室で、さまよう幽霊のように(上)』が柔らかに炸裂している、と思う。

不気味な強い力を持つ古典の詩歌と比べると、生きている詩人による新しい詩は不利である。でも、なんとしかして、古典に負けない不気味なわけのわからない詩を濃厚に書かなければならないのである。そうでなければ万葉集を読んでいればよい。

--『現代詩手帖 2010年8月号』p.182

上のような言葉は、見かけほど短絡的なものでないことは、一昔前になってしまう『いん/あうと』から折々続く、鳥類さんの(詩・作品ではない)評論が、ずっといってきたことからも明らかだ。

「不気味な言葉」というのは単に気持ち悪い、ということではなく、その場限りでない「異物感」を放射し続ける運動体としての言葉、ということだと思う。そういった言葉は、「作者の死」かどうかは別として、作者=詩=読者の回路をどこかで並べ替える可能性をもつ。

小笠原鳥類においては、「現代詩」を、そういった言葉の可能態として、戦闘的・選択的に(そして悦楽的に)擁護するのだということは、ごく初期から明らかだった。そこに、去年の『水声通信』のボルヘスへのオマージュが決定的に豊穣だったのに加えて、ついに、この詩論としてはっきりとした形で落としこみ始められたのだなあ、と思う。

この詩論を経て、なお鳥類さんの詩がどこに向かうか/もしくはそんな線的な動き自体を拒否するのか、そこが興味深いところです。

![現代詩手帖 2010年 08月号 [雑誌] 現代詩手帖 2010年 08月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51jChyJ--qL._SL160_.jpg)

- 出版社/メーカー: 思潮社

- 発売日: 2010/07/28

- メディア: 雑誌

- 購入: 2人 クリック: 4回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

***

集合的な無(?)意識というものに、頷けない時もある。

SIONは、今年で歌手活動25周年を迎えるようで関連企画で盛り上がっているみたいだ。で、ファン投票順位上位10位をアコースティックセットで盟友・松田文と歌ったのが本盤『I Get Requests』ですが、選曲は、たぶんひとそれぞれに納得の度合が異なってしまうものだろう。

I GET REQUESTS~SION with Bun Matsuda~

- アーティスト: SION

- 出版社/メーカー: SPACE SHOWER MUSIC

- 発売日: 2010/10/20

- メディア: CD

- クリック: 9回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

1986年のデビュー盤での、鬱気味のボブ・ディランもしくは未成熟なトム・ウェイツといった風情のしゃがれ声から感じられたSIONというシンガーとしてのキャラクターは、しかし感触としてはむしろ、ジョニー・サンダースのほうが近いと思っていたし、今、並列して聴いてみても違和感がない。投票で一位だった冒頭曲『俺の声』はまさしくそういう自意識過剰ぎみがロマンチックの底を突き破ってしまったような曲であり、『コンクリートリバー』『街は今日も雨さ』『Sorry Baby』などの曲と同様に、その後の(僕としては大好きな)『夜しか泳げない』や『Strange But True』『かわいい女』といったアルバムで、奇妙な夜の住人として言葉を紡いだシンガーからすれば、尻の座りの悪い若い歌であってほしいな、とは思ってきたのだった。

なので、めったに音盤を臭さないことをモットーにしてきたこのブログのエントリーなのではありますが、ここはこう書いておくしかない。ファンは最小公倍数的に満足なんだろうけれども、SIONはどうなのよ、と(大きなお世話である)。

というわけで、自分で選曲するとすると10曲はこうなる(要はこれが書きたかっただけなのでもある)。

1「風向きが変わっちまいそうだ」(「俺の声」よりはなんぼも良いと思うんだけれどなあ?)

2「12号室」(これはやはり外せない歌、というかストーリーテリングとしてSIONを規定しているナンバーだと思う。)

3「夜しか泳げない」(ここだけもう一度、ジャズコンボでお願いしたい。)

4「好きで生きていたい」(またNYでやってほしい、アラン・リヒトなんかとやってほしい)

5「少々インチキでかまわないから」(歌われるための詩として、やはり優れていると思う)

6「遊ぼうよ」(…すいません)

7「元気か?」(これも極私的に思い出深いナンバー。で誰にでもこんな時期があるのだとも思いたい情景)

8「通報されるくらいに」(やる気が出ます)

9「月と空缶」(最近はじめて聴いて、痙攣的なイマージュがおもしろかったナンバー。アート・リンゼイやマーク・リボー、ロバート・クワインと音楽を作ってきたシンガーなのだということを思い出させてくれます。原曲が妙なアレンジなので、もっと妙なアレンジで聴いてみたい。マーティン・デニー風とか…)

10「信号」(「コンクリートリバー」や「街は今日も雨さ」の自己憐憫に腫れあがったような東京を選ぶくらいなら、僕はこのゆったりと背景に後退していくような東京のほうを最後に選びたいのです。というのと、今のSIONの仁義なきダミ声でどう響くのかにも興味がある。きっと、わりかし乙なはず。)

…単なる極私的ベストテープのプレイリストだな。語るに落ちる、ということで(ご勘弁ください)。

で、ここ数日はというと、東島 誠 著『自由にしてケシカラン人々の世紀』 (講談社選書メチエ) [単行本(ソフトカバー)と、牧野信一をまた、読み返したりしています。

選書日本中世史 2 自由にしてケシカラン人々の世紀 (講談社選書メチエ)

- 作者: 東島誠

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2010/06/11

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- クリック: 41回

- この商品を含むブログ (25件) を見る

- 作者: 牧野信一

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1990/11/16

- メディア: 文庫

- クリック: 8回

- この商品を含むブログ (18件) を見る